组织若想实现创新,关键在于解放并磨练组织内所有人的全部潜能。组织经营往往容易倾向于使用分析或逻辑的手法,要敢于打破这样的手法,具备积极果敢的精神消除风险,通过人人承诺创造知识的“全员经营”实践,打造一个“聪明的企业”。 野中郁次郎:“知识管理之父”,日本著名管理学家 21世纪,全球社会面临着不确定性、复杂性、多样性不断增加的问题,面对组织内外所有的环境变化,企业若想生存下来,必须对自己进行变革,同时积极主动地创新创造。1990年代,彼得·德鲁克曾提出“知识是今天唯一有意义的资源。经济理论认为,知识在财富的创造过程中占据中心位置,如今可以说该理论为必要要素。只有这样的经济理论才能说明今天的经济,说明创新。”知识是竞争优势的源泉,但现在的问题是,如何积极主动地有效利用知识呢? 知识最大的特征为“是人在关系性中作为主体创造的资源”。我们的定义认为,“知识是将个人的信念/思想正当地转化为社会的‘真善美’的动态过程”。创新也就是知识创造过程。 虽然知识诞生于个人,但组织可以来促进、激活并推进该过程。在知识创造的实践中,以“人”为中心,利用最佳的习惯和实践、组织结构、规则等让“人”创造出知识,这样的话,组织不仅能应对环境的变化,还极有可能快速实现技术或社会创新。正因为未来世界不可预测,所以组织或个人必须具备可以与环境共存、在组织的任何级别上均能敏捷地利用知识进行判断或采取行动的能力,这一点至关重要。 但是,日本在1990年代,导入了以迈克尔·波特的竞争战略论为代表的分析型经营手法,企业对该手法适应过度,从而陷入了理论分析过多(over-analysis)、经营计划过多(over-planning)、合规过多(over-compliance)的陷阱,出现了失去活力的现象。于是,企业往往会在社会和现实、现场每时每刻都在持续变动的状况下游离,并因为不符合实际情况的管理工作忙得不可开交,判断被推迟,创新能力变差,呈现出封闭型组织的倾向,不能吸收世界的知识。 另一方面,日本的企业中,也有具备卓越组织力的,这些企业能灵活构想、快速将现场所学转化成知识,并敏捷地采取行动。就像上升期的企业那样,该组织实践知识机动力经营,即根据变化改变自己。本文想以这样的日资企业和事例为中心,用四个案例介绍各企业或公司是如何做到创新的。在案例介绍完之后,将阐明一个事实,即在案例中,“共同善”、“本质直观”、“相互主观”、“实践智慧”这四个要素构成了创新的根本。 日本GE:大企业的“精益创业” 富士胶片:彻底的知识结构变革 巴慕达:开发让人感动的面包 ASAZA基金:实现新型的创新模式 卓越组织力的创新基础 在前面的事例中,介绍了灵活构思、将现场的智慧快速转换为知识,并敏捷地采取行动的组织力。这些组织就像处于上升期的企业那样,适应变化,对自己进行变革,从而实践经营。这些企业或事例中,创新的基础是共同善、相互主观、本质直觉和实践智慧。 所谓共同善(common good),是指组织的目标并非追求个人私欲,而是体现对社会有利的目的、舍己利人精神,特指该组织的目标和行动方针。实际上,与其他要素相比,该要素最为重要。那是因为人是将信念作为发动机并采取行动的生物。组织提出的共同善,将站在多种多样立场上自律分散地行动的个人或组织汇总在一起,面向未来促进协作。不确定性越大,选择项越多,但比起判断,目标是“好目的”。每个人超越以自我为中心的利害关系,为实现更好的社会做贡献,当对这个共同的信念产生同感、共鸣的时候,就可以在每天的实践中适时地、自律地做出合适的判断。 正如亚里士多德所说,“所有的行为和选择全部都是渴望某个善行”,本次的事例中采访的企业或组织,是不是人天生就有以“共同善”为目标的人类观呢?GE信念是GE员工的信念,从高层到底层都具备这个思想准备。ASAZA项目描绘的是各个企业或组织各自为了霞浦的净化工作而团结一致的100年后的霞浦景色,重新勾画蓝图,说明了未来旨在实现的地区网络的情况。其他事例企业中,也打着“共同善”的旗帜,但不仅仅是为了鼓舞每个成员,而是通过对“共同善”产生共鸣,从而确定形成新的关系性的方向。 “所谓最佳结果,很多情况下是指在超过界限的地方,只有伸手抓才能得到。人是住在现实和可能性这两个世界中的居民”,这是实用主义哲学家尼古拉斯·瑞歇尔说的话。虽然理想可能绝对无法实现,但正因为你想实现理想,所以才超越界限,创造知识。也就是说,必须理想的实践主义(idealisticpragmatism)哲学。激励人行动的正是想追求理想的这种“思想”、“意志”。所谓幸福,就是自己充足的价值,追求“共同善”本身就是自发的动力,于是付诸行动。 若组织具备知识的机动力,根据上下文,将相互主观(第二人称)作为媒介,让每个人的主观(第一人称)转换为组织层面的客观(第三人称),发挥“一即多、多即一”的敏捷性。组织中每个成员的思想(主观),通过团队(中观)层面的相互主观,变得更加自觉、明确,并进一步转换为组织或组织之间层面的客观。换句话说,若相互主观是基础,那么在时刻变化的上下文中,就可以构建一个动态空间,用来创造知识,并共享、有效利用知识。就可以及时将合适地方的合适人才聚集在一起,打造一个产生同感、共振、共鸣的地方,做到集思广益。 现代管理中欠缺“相互主观性”,要尝试促进“相互主观性”的建设,但我们也可以看到,GE的人事系统要求领导与部下之间频繁地对话,而富士胶片设计了开放式创新枢纽,将重点放在实际面对面共享的场所上。ASAZA项目的饭岛,也是在不断扩大一个个业务的过程中,与人直接会面,直接传达自己的所想,谈论梦想,与对方构建相互主观,从而引起共鸣,扩大业务。“人类不是会思考的芦苇,而是芦苇原”、“障碍不是弄坏的,而是溶化了”“设计欲望”、“NPO是社会的激素”等,这些都是ASAZA项目中饭岛的修辞手法,这些修辞都证实了本质,虽然是因为彻底栖息于现场而诞生的,但站在了各种各样的立场,呼吁组织内每个人的共鸣,从而形成了行动网络。 引领知识的机动力经营的领导,都是在不确定的状况中,抓住合适的时机看清现象的本质。因为在时间一去不复返的不可逆性中,必须看清眼前的现实,直观感觉现象的复杂的关系性,并瞬间做出判断,及时应对,这一点至关重要。将微观的直觉与宏观的构想力(历史性的想象力、蓝图、主题)关联在一起,通过对话与比喻的表现手法,让其变得简单、变成概念、模型、数值、故事。他们也是制作人,根据本质直觉,采用丰富的修辞手法,集思广益创造价值。 巴慕达的寺尾彻底追求在雨中烧烤时吃到的面包的直观,从而开发出让人感动的面包机。产品开发中,通常先通过五官的感觉进行判断,只在随后才变成科学的数值,这也是因为巴慕达重视人类的本质直觉能力。富士胶片的商务五体论同样也是强调全部运用五官来配合人和事务,都牢记培养本质的直觉能力。 亚里士多德提出的实践智慧(Phronesis: Practical Wisdom),是在合适的时候做出适当判断的能力,属于领导能力,可以实现创新。将领导的整个人格中嵌入的实践智慧,通过实践传承给组织成员并进行培养,从而普及到整个组织,构筑具有分形型的组织。这样的话,个人的实践智慧也会推广到其他成员,由整个组织构筑集合实践智慧。一个创新工作做得好的组织,就是该集合实践智慧的体现。通过“共同善“的身体力行确立判断基准,通过“相互主观”进行沟通,运用五官锻炼本质直觉能力,从而培养这样有智慧的领导能力、判断力。若组织努力锻炼这些能力,就能变成一个强韧的组织(resilientorganization),可以灵活地、创造性地、实时应对。GE伊梅尔特、富士胶片的古森、巴慕达的寺尾、ASAZA的饭岛,分别都做到了这几点。他们并不是单纯地为了实现公司的目标,他们的经营、业务展开的实践是为了培养业务相关人员。每个领导人都认识到,员工和业务相关人员是不可替代的财产,若想长期培养,也要致力于培养“人”、开发人的能力。总之,他们认识到,公司经营和业务的展开与所有相关人员的贡献分不开,要促进他们成长,也就是所谓的“全员经营”很重要。 实践“全员经营”,打造“聪明的企业” 组织若想实现创新,关键在于解放并磨练组织内所有人的全部潜能。组织经营往往容易倾向于使用分析或逻辑的手法,要敢于打破这样的手法,具备积极果敢的精神消除风险,通过人人承诺创造知识的“全员经营”实践,打造一个“聪明的企业”。 一般来说,认为“心”的存在独立于身体和环境,但心本来就与身体或环境不可分离。近年来逐渐成为主流的“身体化的心”这个概念,说明人心是在与自己的身体和行动、以及周围的环境的关系性中突然出现的。所谓组织创新,是指每个人共享各自的身体和行动、以及环境和“我们的主观”并让它们伸展,从而形成组织的身心,让整个组织宛如一个人一样。如今,我们是不是应该实现以人为本的经营呢?即从虚业转换为实业、从概念论转换为实践论,将隐性知识作为源泉,将同感、也就是相互主观性作为媒介,实践组织和环境身心一体的知识创造。 在组织的成功中,乍一看矛盾的两个目的,并不是只能从创意中任选一个进行,而是首先要接受两者的矛盾,这是先决条件。“隐性知识与形式知识”、“稳定与变化”、“科学与艺术”、“数字与模拟”等,并不是互相相反,而是互相补充的关系,两个要素可以在一个现象中共存。然后,若让这些乍一看相互矛盾的概念、要素共存、兼顾,就会产生创造性,经营者的作用往往并不是对抗变化。 微软志在通过AI“扩大人类的能力”。其CEO萨蒂亚·纳德拉说:“说是扩大能力,并不是在所有系统的运动方面人人相关的意思。若是自律型的系统,今后会进一步增加。其意思是,思考人类的幸福是什么,“以人为中心”有助于增进幸福,故以此构思为核心进行设计……AI极难具备与他人产生共鸣的能力。正因为如此,才在AI与人类共存的社会中有价值……在AI已经普及的社会,最稀少的就是与他人产生共鸣的人”。 因此,不用二元论(dualism)来描述事物和课题,而是采用二元动态(dynamicduality)的手法,由此成立的动态平衡的目标就是创新,由组织来实践并实现该目标,这个理论就是SECI模型与实践智慧。经营的目标是稳定性和确定性,旨在实现富于动态变化的“二元动态经营”,这是发挥组织创造性的第一步。

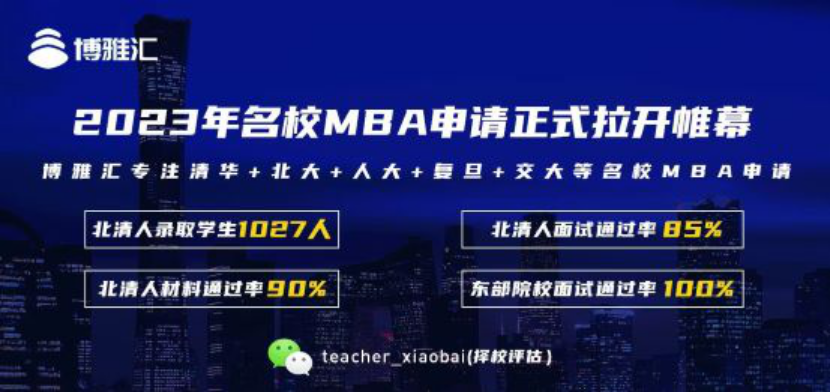

20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)