| 硅谷奇迹是怎么造就的?|

这个问题我问过很多硅谷人,还没有人能给出令人信服的答案。不少人把硅谷的成功归因于“硅谷文化”。然而“文化”一词太虚泛了,它可以把我们尚不理解的因素都装在里面。但有一点大家都同意,那就是硅谷文化的重要成分是创业文化。那么又是什么构成创业文化呢?虽然我们还不能对此有准确的说法,但我注意到近年来硅谷人喜欢形容硅谷是创业公司的“栖息地”(Habitat)。用一个生物学的术语来形容硅谷文化,的确耐人寻味。栖息地原指动植物栖生之地。动植物之所以在此栖息是因为环境适宜,而环境则包括了复杂的因素,比如气温、湿度、植被,还有许多我们尚未了解的因素。把硅谷说成是高科技创业公司的栖息地,说明其中层次复杂,难以用机械或电子工程的术语来恰当地形容它,最好用生物的术语作类比。这一栖息地至少包括了以下七个方面的因素。

第一,硅谷公司的生产结构是开放型的。萨克森尼安的书讲到,128号公路周围的公司(比如王安公司、Digital、Prime Computer等)大而全,自成体系,配件相互不通用。这是一种封闭式的生产方式。而在硅谷,公司不是大而全,而是专业化,不同公司生产的部件相容。这种开放型的生产方式有利于快速的革新。

第二,硅谷人才流动频繁,跳槽的情况常有发生。听说某人原来在3Com工作,后来跳槽到另一家公司。两年后又想回来,但觉得有点不好意思。3Com公司的人说,没有关系,我们非常欢迎你回来。这在其他地方恐怕就比较难了。在硅谷,有时候换公司你都不用换停车场,因为停车场的这边是你原来工作的公司,而对面可能就是你将要去的公司。伴随着人才流动的是信息的流动和知识的传播。

第三,加州法律环境较为宽松,使跳槽变得容易。美国是联邦制国家,各州法律并不相同。一位法学专家特别指出,美国各州都有商业秘密保护法律。雇员受雇时,要签一个保证书,防止将来跳槽时商业秘密被泄露。在其他州这一法律的执行过于严格,使得跳槽的人很容易成为原公司的被告。但在加州却不是这样,这就有利于跳槽。

第四,硅谷人容许失败。在硅谷失败了不丢脸,一家公司没干成,再去干另一家。在硅谷常听到这样一句话:It’s OK to fail,即“失败是可以的”。硅谷对失败的宽容气氛,使得人人都跃跃欲试,开创新企业。这也对不想试的人造成压力。若在其他许多地方,创业者失败了则会遭人白眼。

第五,硅谷人的生活和工作观是“活着为了工作”(Live to work ),而在其他地方,则是“工作为了活着”(Work to live)。硅谷人是工作狂。工作本身是乐趣,创业本身是目标。百万、千万、亿万富翁们穿的是牛仔裤,吃的是披萨,喝的是可乐。他们的消费与他们的财富相比,小得不成比例。

第六,在硅谷工作的外国移民特别多。美国已是移民国家,但硅谷尤其吸引新移民。硅谷是多民族的大熔炉。就任何地区的人的才能来说,如果其自然分布是相似的话,那么能更多吸引新移民的地方将不成比例地获得更多的聪明才智。在硅谷有两个国家的新移民数量最多,一是印度人,二是中国人。“IC”本来是集成电路的英文缩写,在硅谷,它成了印度人(Indian)和中国人( Chinese)的英文缩写。第一代新移民尤其工作努力,因为他们没有本土资源可依靠,故此背水一战。

第七,美国的纳斯达克(NASDAQ)股票市场为硅谷公司上市创造了有利条件。绝大多数硅谷公司上市时还不盈利,因此没有资格在纽约证券交易所(NYSE)上市。于是纳斯达克股票市场为这些公司上市开了方便之门。众所周知,公司上市是通过资本市场筹措资金的方式,而我更想强调的是,上市又是激励创业者的主要动力。

|创新与创业的区别|

创新与创业是两个密切联系但又不相同的概念。创新(Innovation)可以在已有的企业中实现,也可以通过建立新企业实现。创业(Start-up)指的是在已有企业之外建立全新的企业。

有趣的问题是:为什么很多创新不是发生在已有的、技术力量和资金都很雄厚的大企业,而是产生在那些看上去既无技术力量又无资金的新建小企业。比如,最早热销的个人电脑是由苹果公司的两个年轻人发明的,而不是IBM发明的。又比如个人电脑操作系统最初是IBM向微软购买的。显然,无论技术还是资金,当时的苹果和微软公司都无法与IBM相比。

这不是一个简单易答的问题。它可能与两方面的因素有关。一是激励。大公司无法给创新者提供足够的报酬,因为风险太大,所以报酬也得足够大。缺乏激励导致许多新想法无法在大公司中生长。二是约束。大公司内部创新往往会受到软预算约束的困扰:在一个大公司内部,停止一个项目或关闭一个部门是很困难的决定,而市场淘汰一家小公司则轻而易举。

我们看到,许多创新是通过创业来实现的。因此,现在一些大公司除了自己搞研发外,还去购买小的创业公司的产品或技术。

|斯坦福大学师生创业是一种风气|

熟悉硅谷历史的人都知道,斯坦福大学在硅谷的产生过程中起过非常重要的作用。与斯坦福大学有关的企业(即斯坦福的师生和校友创办的企业)的产值就占硅谷产值的50%~60%。斯坦福大学的科研实力很强,但这恐怕不是全部。波士顿附近的哈佛大学和麻省理工学院加起来,我想比斯坦福大学的科研实力更强。在旧金山东边的加州大学伯克利分校,其工程技术实力也不亚于斯坦福大学,但在它们周围并没有类似硅谷的区域出现。

在某种意义上,斯坦福大学是“另类”大学。首先是校方对师生创业的积极态度。有时候一个人的影响力有特殊意义。20世纪30年代斯坦福大学工程学院院长特曼教授(Frederick Terman)就是这样一个人。正是他把已在东部工作的、自己之前的学生休利特和帕卡德招回到斯坦福,从自己腰包里给他们投资了500多美元帮助他们开创了惠普公司。据说这是世界上第一笔“天使资本”(Angel Capital) 。后来惠普公司对硅谷的影响有目共睹。特曼教授开此先河,开创了大学支持教授、学生创业的风气,一直影响到现在。

斯坦福大学师生创业是一种风气。硅谷的有些公司就是一些正在斯坦福大学就学的学生们创办的。著名的例子是雅虎(Yahoo!)。当时杨致远(Jerry Yang)和一个同学写了一个搜索引擎的程序,放在学校的网络上。虽然这个搜索引擎很受欢迎,但学校管计算机的人抱怨网络因此变得太拥挤。结果他们就自己出来办了家公司,取名雅虎,纯属玩一玩。没有想到一不留神赚了大钱。

在斯坦福大学工程学院的一栋楼里先后诞生了三家著名公司:SUN、硅图和思科。SUN公司的名称是斯坦福大学网络(Stanford University Network)的缩写。创始人是斯坦福大学的师生,他们当时发明了工作站(Workstation)后,便自己出来办了公司。开创硅图公司的是斯坦福大学的一名教授,这已不是他的第一家公司了。网景浏览器的前身Mosaic原是伊利诺伊大学的教授开发的。伊利诺伊大学是在美国工程科学方面处于领先地位的大学,拥有超级计算机。斯坦福大学的吉姆?克拉克发现后,把他们整个科研小组挖到硅谷,创立网景公司,并开发了Navigator浏览器,从此改变了人们上网的体验。网景公司上市时极为轰动。类似的,Unix操作系统是加州大学伯克利分校发明的操作系统,后来被广泛应用在SUN公司的工作站上。

需要指出的是,斯坦福大学并没有“校办工厂”或“校办企业”。它办的工业园区当年以象征性的1美元的价格出租给创业公司。它的技术专利办公室只是帮助教授申请专利。学校的几十亿美元的基金交给一个资本管理公司做多样化投资以分散风险,其中只有很小部分投在风险投资公司。但斯坦福大学不参加所投资企业的管理,在这个意义上,学校并不“经商”。学校的基金主要来源于校友和成功企业家对学校的捐赠。学校则以捐赠者命名建筑物和讲座教授的方式铭记这些捐赠者。

注:本文是钱颖一教授为新版《硅谷百年史——互联网时代》《硅谷百年史——创新时代》《硅谷百年史——创业时代》所作序言。本套书作者为阿伦·拉奥、皮埃罗·斯加鲁菲,中文版由人民邮电出版社出版

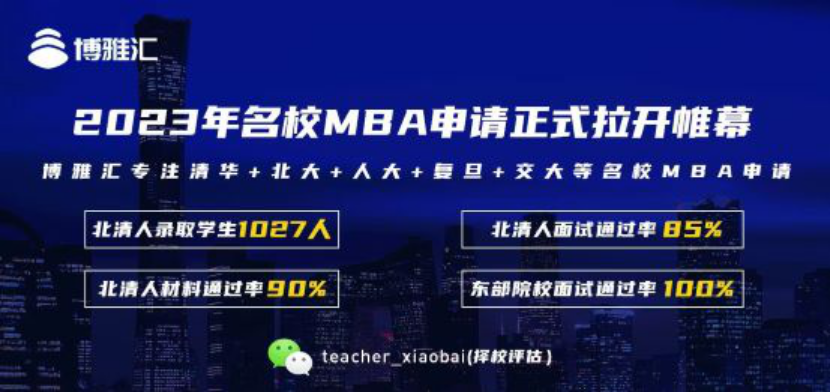

20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)