笔者有个发小,生物学博士。每次跟她通电话,要么是在做实验,要么在去做实验的路上,过年也蹲守在实验室煮饺子。

今年她要进博士后站了,她捋着自然变薄的秀发跟我说,接着熬!

小时候,我们拿着削铅笔的小刀解剖死去的金鱼,日记里写的都是梦想做一名科学家。

长大后才知道,科学家可真不好当,要耐得住性子,吃得了苦。

不过,也有一些人,把研究当乐趣。比如,最近的一位科学家网红,清华大学医学院教授、博士生导师——颜宁。

她说,研究确实很难,可是越难越好玩。于是,她看清了葡萄糖进入人体细胞的那扇"门"究竟长什么样,这个问题曾困扰学术界近半个世纪。

她说,这个信息泛滥的微时代令人亢奋,也容易叫人迷失。于是,她肩负起科普公众的责任,把科学用靠谱的方式讲清楚、说明白。

她是《自然》"中国十大科学之星"之一、塞克勒国际生物物理奖获得者、清华大学最年轻博导……

她把枯燥晦涩的科研当做打怪通关。

下面请看一篇关于她的报道,或许能让你想起最初的梦想。

TA说系列

小编新增的这个栏目,会选取园子里有趣的人、有趣的事儿,希望从这里看到的清华,不再是五道口(男子)职业技术学院的缩影,有趣有梦的清华园,除了各位 "职业技术青年",也有高阶文青,也有Music思达,也有光影思考者。。。校庆时,很多校友在说的清华精神,其实是清华人集体对生活的思考、期待与奔赴。你问这种精神传承会偏移吗,也许清华人的故事才是最恰当的回答。

做科普,多些沉潜之心

赵婀娜

最近一段时间,清华大学医学院教授颜宁的曝光率挺高。

先是6月底,她出任科技传播类自媒体《赛先生》主编。一段"任职宣言"清澈犀利:"踏踏实实做科普、认认真真传播科学精神,是微时代逐渐稀少的坚守与纯粹,是在充满了噱头、标题党、博眼球的海量文章之外的一眼清泉。"

紧接着,7月初,她在清华大学生命科学学院毕业典礼上,以《勇敢做独一无二的你》为题,发表演讲:"人与其他生物一样,是一个集成的化学反应器,每天摄入各种物质和能量,那么,新陈代谢之后我们留下了什么?在这个世界上走过一圈,最终会留下什么?"

有人说,这不太像颜宁一贯的风格。因为尽管早已是知名的青年女科学家,但颜宁一直与媒体和公众保持着友好但清晰的距离,她更喜欢埋首做事,将当下的事做好。

为什么会接受《赛先生》的邀请,担任轮值主编?在她的心目中,做科研与做科普又有怎样的不同?虽然远在日本出差,但她觉得,关于科学、科普,有些话要说、得说。

"希望别再时不时就闹出‘饿死癌细胞’的笑话"

颜宁在做实验

与颜宁的谈话,从她为什么接受《赛先生》的邀请开始。

"不希望再时不时就闹出没有任何定语的‘饿死癌细胞’的笑话",颜宁从她最为公众熟知的那项科研成果说起。

2年前,颜宁带领年轻的团队,在世界上首次解析了人源葡萄糖转运蛋白GLUT1的三维晶体结构,并将成果发表在《自然》上。该成果的意义在于,葡萄糖摄入是最基本的生命活动之一,将这一过程从分子层面清晰地展示出来是生物学基础研究的一个重要进展,世界上很多实验室为此已经攻坚了数十年。另一方面,如果研究清楚GLUT1的结构、工作机理,通过调控它也许可以实现葡萄糖转运的人工干预,比如增加细胞葡萄糖摄入达到治疗糖尿病等相关疾病的目的,又或者可能通过特异阻断对癌细胞的葡萄糖供应,达到抑制癌细胞生长的目标。

当时,国内不少媒体对此进行报道,并纷纷用"饿死癌细胞"作为报道标题。如何只针对癌细胞进行抑制而无损正常细胞显然是个难题,所以抑制癌细胞生长,显然需要一系列条件。但很多媒体忽视了前提条件,只是用"饿死癌细胞"这样的标题来提升阅读量,这是不严谨的。两年过去,颜宁依然耿耿于怀。"显然,在科学家与公众之间,还是有着深深的鸿沟,需要有一个平台将科学用靠谱的方式讲清楚,让公众明白,而不是为标题党所绑架。"做科普的想法也就是那时开始萌发。

颜宁说,信息泛滥的时代令人亢奋,也容易叫人迷失,于是她更加珍惜宁静与坚持,也因此,才有了从去年接到《赛先生》邀请之初的回绝到如今的欣然应允。《赛先生》两位主编文小刚和刘克峰分别是数学家、物理学家,她欣赏他们踏踏实实做硬科普、认认真真传播科学精神的个性与品位。

"我期望通过与两位教授共事,能探索出生物硬科普的一条路,既不要再逼着科研第一线的人员绞尽脑汁去说‘人话’,也不要再时不时就闹出没有任何定语的‘饿死癌细胞’的笑话。"颜宁说。

"我们要传递的,应该是那些经过历史沉淀的经典内容"

颜宁在清华园

几次接触颜宁,能够感觉到她的简单,她的身上有一种将复杂问题简单化的魔力,不造作、不矫情。而这份简单,或许正是来自于她做科研、探索人类未知所带来的满足感。正如她常说的,"在实验室,我不累,从不会感到乏味。"

从事结构生物学研究十几年,颜宁常在想,生命到底是什么呢?看过那么多生物的奇妙结构,你会发现人类工程所创造出的机器,大自然其实都早有设计,并且要精妙得多……没有一台人造的涡轮机能比得上人体利用能量的效率。因此,人类在大自然面前应感到卑微,人类到底能不能超越自然之力,创造出独特的新东西?

而这,正是她探索科学的最大动力。当然,对于科学、对于自然、对于生命,她希望能够借由《赛先生》这样一个平台,将好奇心、将科学探究的乐趣,真诚地传达给公众。

"呼吸的本质是什么?"采访中,颜宁突然冒出来一个问题,"拿这个问题去问知名的科学家们,我相信,答案也一定是千奇百怪的。这是每个生命体时时都在进行的一项生命运动,其本质是什么,科学家都还没研究清楚,但大众可能想当然地以为自己理解很透彻,你看,科普的意义和重要性有多大。"

可科学的知识千千万,究竟该向公众传递哪些?"我特别想强调的是,科普不能只津津乐道于那些没有经过时间验证的东西,更不能以博眼球为目的。我们要传递的,应该是那些真正经过历史沉淀和被时间验证过的经典内容。"颜宁说。

在颜宁看来,现在的人们太着急了。不少搞科研的人总是奔向所谓最热门的方向,一些媒体在报道最新成果时,也喜欢扣上一个连科学家自己都不敢说的"诺奖级"高帽,公众也总是被这种情绪所裹挟,每天追逐着海量讯息,"其实,科学研究是有其自身规律的,怎么可能每天都有特别重要的、颠覆性的成果出现呢?相比较于追求最新和最热,我们更需要些沉潜之心。"

"要摆脱唯论文的评价体系,建立一种更自信的评价方式"

在颜宁看来,科学精神在国内正在勃兴,科学需要怀疑的精神、需要颠覆性思维,需要思辨和大胆质疑的精神。

"为什么我们连很多最基本的问题都回答不上来,因为这是从小就习惯于接受的原因。没有思考,也没有质疑,想当然地认为被告知的内容都是已经解决过的,都是正确的,从而导致我们缺乏思辨与质疑精神。"颜宁说,"我在读博期间,第一门课就是把历史上的经典论文拿出来挑错、找茬儿,这就是在训练一种思维模式,挑战权威、学会质疑的思维习惯。"

这样的思考,在几天前与即将毕业的学弟学妹们分享时,她也认真提到,"当社会成为一个有机体,每个人如同一个细胞。那么,你是变成了那个被神经元来支配的细胞,还是努力去做那个神经元,这是个严肃的问题。"

与之相关的,是有关中国人的自信,科学的自信。

如果说将SCI、SSCI作为我们引人、用人、评价人的指标,在相当长一段时间内有其存在的价值和理由,那么,未来需要摆脱这种唯论文的评价体系,建立一种更为自信的评价方式,"哪怕一位学者只发表了一篇小小的文章,甚至没有发表文章,只要他所做的,是真正代表未来方向的,就能证明他的价值。清华和北大两所高校应当并已经开始树立这种自信。"

这就更需要一个平台,将那些没有什么名气,但却在踏踏实实做着一些真正代表科技前沿的学者,尤其是青年学者们展示出来。"把那些默默无闻的、但却踏踏实实做着优秀工作的科学家客观冷静地介绍给大家,让他们更早地获得应有的支持。"颜宁说。"支持创新不是一鸣惊人的时候把所有荣誉一股脑地砸给他,而是在有挫折甚至失败风险的时候,给予他足够的宽容和鼓励。"

颜宁

1977年出生,美国普林斯顿大学分子生物学系毕业,博士研究生学历,清华大学医学院教授、博士生导师。

2007年10月,不满30岁的颜宁被聘为教授、博导,她带着几个学生向结构生物学最难的领域发起了进攻。短短5年时间,他们独立或与别的团队合作解析了若干个膜蛋白结构并分析了功能机理,这项研究入选《科学》杂志评选的2009和2012年度"科学十大进展"。

2014年,在世界上首次解析了人源葡萄糖转运蛋白GLUT1的三维晶体结构,并发表在《自然》杂志上,攻克了膜蛋白研究领域最受瞩目、国际竞争最激烈的课题。

2016年6月底,担任科普类微信公众号《赛先生》主编,并致力于支持女科学家和青年科学家的事业发展。

教育部"长江学者奖励计划"特聘教授、塞克勒国际生物物理奖、国际蛋白质学会青年科学家奖、首届国际青年科学家奖获得者。

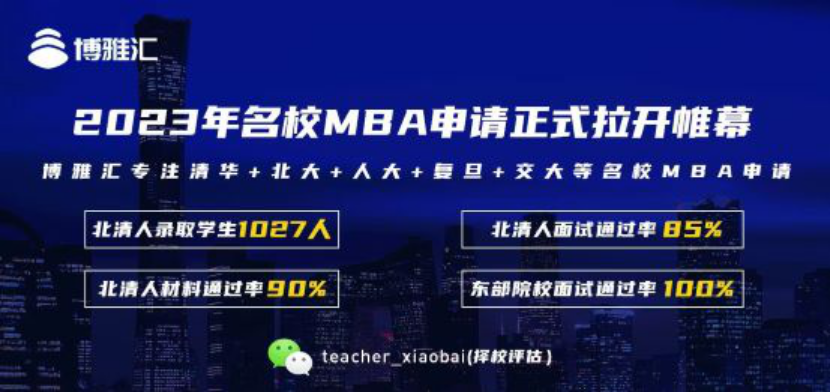

20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)