对比效应

威廉姆斯-索诺玛公司 (Williams-Sonoma) 是一家总部位于美国旧金山的厨房用品公司。许多年前,它曾经推出一款售价279美元的家用面包机,不久发现无人问津。毕竟,对于习惯了在大街小巷的面包店里买新鲜面包的美国人来说,谁会愿意花279美元买一台平时不太用得着的面包机呢?

按照这样的想法,公司应该停止生产这款面包机了。

威廉姆斯-索诺玛公司解决问题的方法却令很多人意想不到。他们不仅没有下架这款滞销的产品,反而又推出了

一款新的面包机,容量更大,价格更高达429美元。新品上市之后,原先滞销的售价279美元的面包机的销量在短时间内竟翻了一倍。

原本滞销的面包机为什么突然变得受欢迎了呢?不怕不识货,只怕货比货。消费者在对一个产品不能确定的情况下,就会寻求比较。和新推出的更昂贵的面包机相比,原先的这款面包机就显得经济实惠多了。

这就是市场营销和消费者行为学中神奇的“对比效应”。“对比效应”之所以神奇,主要是因为这种现象违背了传统的经济学原理。

让我们回顾一下传统的经济学原理。在封闭的市场里,有A产品和B产品在竞争。A产品质量更高,B产品价格更低。这时,A产品和B产品都有一定的市场份额:更关心质量的人付出高价选择A,更关心价格的人则选择B。

这时,如果加入任何一个C产品,经济学原理认为A和B的市场份额都会因为新的竞争对手的加入而下降。

“对比效应”却告诉我们,如果加入的C产品在各方面都不如B产品,那么,B产品的市场份额不仅不会下降,相反还会因为和C产品之间的对比而获得优势,导致其市场份额上升。

可见,消费者的选择并非像传统经济学原理所揭示的那样,客观地根据各个产品的价格和质量属性进行独立的判断,而是经常受到决策情境的影响。“对比效应”就是决策受到情境影响的一种现象。

差异化定位:“Mac对PC”系列广告

除了可以运用“对比效应”增强企业广告和传播效果并影响消费者的选择外,更重要的是,企业还可以与竞争者进行对比来进行差异化。这对于突出企业产品的市场定位意义非凡,不管怎么强调它的重要性都不过分.

苹果公司“Mac对PC”的系列广告就巧妙运用了对比而将Mac电脑和PC电脑进行了成功的差异化。

众所周知,苹果的Mac一直和基于微软Windows视窗操作系统上的PC在个人电脑领域竞争,但在九十年代到本世纪初的相当长时间内,兼容性的问题导致苹果Mac的市场份额很小,无论是在企业还是个人用户市场,PC都占有绝对统治的地位。

在2006年5月播出的“Mac对PC”电视广告中,Mac和PC见面了:

“你好,我是Mac。”穿着牛仔裤的Mac说。

“你好,我是PC。”穿着笔挺西装的PC说。

“我会做很多有趣的事情,例如音乐、照片和电影。”Mac态度很轻松。

“我也会做一些‘有趣’的事情,比如时间表啊,电子表格啊,还有饼图。”PC态度有些紧张,不甘示弱地反驳。

两相对比,Mac显得轻松、自然、贴近生活;PC则显得刻板、拘谨、难以沟通。苹果借此告诉人们,Mac不仅具备PC的各种实用功能,如编写文档、收发邮件、分析制表等,更重要的是Mac具备PC所不具备的生活、创意的乐趣。“Mac对PC”的广告攻势从2006年一直持续到2009年底,一共制作了66个短片(每段30秒),并邀请贾斯汀•朗(Justin Long) 扮演Mac,邀请约翰•霍奇曼 (John Hodgman) 扮演PC。在这一系列广告中,Mac的形象轻快有活力,PC的形象则显得陈腐愚钝。整个系列在轻松幽默中带有几分对PC的犀利嘲讽。大众消费者对这一系列广告的反应是“很喜欢”,觉得它“轻松有趣”。Mac的优势在持续对比中越来越明显。越来越多的人开始了解Mac的优点和风格,并且有越来越多的PC用户开始购买并使用Mac电脑。他们不惜花时间学习和了解Mac的操作系统,恰恰说明了其对Mac电脑的喜爱程度,这也证明了苹果公司采用的清晰、有效的对比策略收到了良好的效果。

根据全球著名的市场研究公司Gartner发布的数据,近年来全球个人电脑市场销量增长几近停滞甚至倒退,苹果公司Mac电脑的销量却已连续多年以年均近20%的速度在增长,市场份额也一直在逆势上升,在美国市场已经成为个人电脑市场份额第三的厂商。

面对苹果电脑销量的持续上升,微软公司的高管在接受采访时承认,自己的品牌形象已经变得“陈腐”了。如果苹果公司没有运用这样成功的对比策略,电脑市场或许不会呈现出今天这样戏剧性的变化。

后来者居上:“百事新一代”

巧妙运用对比效应,还能使后发者赶超拥有先发优势的强大竞争者,这对常常处于后发位置的中国企业更具启发意义。

在美国的饮料市场上,后起之秀的百事可乐与老牌的可口可乐一直进行着激烈的竞争。上世纪60年代,可口可乐在市场份额上以5:1的绝对优势压倒百事可乐。十年之后,到1976-1979年间,可口可乐的增势从每年递增13%猛跌至2%。与此同时,百事可乐却来势汹汹,异常红火。百事可乐是如何做到这一点的?

原来,通过分析消费者的构成和消费心理的变化,百事可乐在60年代大胆改变策略,将自己定位为“年轻”的可乐,推出了“百事新一代”的系列广告,从而与老牌的可口可乐(“永远的可口可乐”)形成鲜明对比。

1961年,百事可乐推出了“这就是百事,它属于年轻的心”的广告;1963年,百事可乐又推出了“奋起吧,你就属于百事新一代”的广告;1964年,百事可乐进一步推出了“让自己充满活力,你是百事新一代”的广告。

事实上,虽然与老牌的可口可乐(诞生于1886年)相比是后起之秀,百事可乐也绝对不年轻(诞生于1898年)。然而,60年代“百事新一代”的系列广告由于符合饮料市场最大的消费群体——年轻人的心理需求,百事可乐“年轻”的品牌形象成功挑战了老牌的可口可乐。到70年代末期,当可口可乐试图对百事可乐俘获下一代的广告做出反应时,它对百事可乐的优势已经减至2:1了。

此时,百事可乐还在继续向可口可乐发起全面进攻,被称为“百事可乐的挑战”。其中,有两仗打得十分出色,至今令人印象深刻。

第一个漂亮仗是世界商业史上著名的百事可乐与可口可乐的口味测试。1975年,百事可乐在美国德克萨斯州的达拉斯进行了口味测试,即请参与者品尝各种去掉品牌标志的饮料,然后说出哪种口感最好。百事可乐公司大胆地对口味测试进行了现场直播。这次冒险成功了,几乎每一次试验后,品尝者都认为百事可乐更好喝。之后,百事可乐在其广告中大肆宣扬,使消费者重新考虑他们对老牌可口可乐的忠诚,并把它与“新”的百事可乐进行比较。这场漂亮仗使得百事可乐与可口可乐的市场份额缩小为2:3。

第二个漂亮仗是在1983年底选择红极一时的摇滚巨星迈克尔•杰克逊作为百事可乐的形象代言人,拍摄了两部广告片,并组织杰克逊兄弟进行广告旅行。杰克逊为百事可乐赢得了年轻一代狂热的心,广告播出才一个月,百事可乐的销量就直线上升。

经此两役,可口可乐一统天下的时代被百事可乐终结。百事可乐以“创新、年轻并富有活力”的定位将自己区别于“经典”的可口可乐,紧紧抓住了年轻人的心,在其诞生92周年后终于如愿以偿,打破了可口可乐的领先地位。1990年,两种可乐平分市场,在零售方面百事可乐甚至超出了1亿多美元。这一年,百事可乐和可口可乐同时被评为全世界最有影响力的品牌,分列第6和第8位。1997年,百事可乐公司全球销售额近293亿美元,问鼎全球饮料行业企业的冠军,可口可乐只能屈居亚军。

对比效应:是否所有的品牌都适用

“对比效应”在商业领域显示了强大威力,但是在选择是否使用“对比效应”时,任何企业或广告商都需要慎之又慎,因为如果运用不当,“对比效应”也有可能会带来截然相反的效果。

2009年,“Mac对PC”系列广告持续三年之后,微软终于忍无可忍,宣布将斥资3亿美元进行广告宣传,用以反击 “Mac对PC”系列广告。有趣的是,微软推出了针锋相对的“PC对Mac”系列广告,仍然使用PC和Mac来做对比,所不同的是,微软在广告中试图突出PC的成熟、稳重,将Mac贬低为幼稚、业余、不负责任。这些广告并没有收到期待的效果。大多数观众认为微软的广告缺乏说服力,“PC对Mac”系列广告只在电视上播出几期之后就停播了。

为什么让苹果大获成功的对比策略,在微软的身上就难以发挥作用呢?显然,并不是所有的品牌都能从对比中受益,这取决于两个方面:首先,该品牌是否适合运用对比;其次,它是如何运用对比的。

在微软 “PC对Mac” 的案例中,可以看到的是,微软的PC本身并不是一款鲜明有特色的产品。如果说PC可以为自己的沉稳、成熟和专业化而感到骄傲,还不如说这些特点是苹果在“Mac对PC”系列广告的对比中赋予它的。微软的PC似乎是按照功能强大、性能卓越的原则来设计制造的,然而这也正是它的弱点所在:哪一款电脑不是按照这样的原则来设计制造的呢?因此,对于缺乏“个性”的品牌,对比或许就不太适用,因为它很可能会让竞争品牌看起来更有吸引力。

关于对比的竞争手法,哈佛商学院的教授Youngme Moon曾经提出过一个有意思的问题。她说,在面对大量同质化的商品和竞争环境时,真正的问题并不是能否找到自己定位的方向,而是你敢吗?你是否敢于做到与众不同?在大多数商家因为竞争压力都在做同样的事情时,你是否敢于不去服从,不去做同样的事情?这意味着坚持少数、坚持创新、坚持你认为正确的事情,而不屈从于环境的压力。对于很多企业来说,这不是智商的问题,而是一个勇气的问题。在一个传统社会里,我们会发现企业可能更有趋同的倾向。这也许是为什么在中国市场上我们经常看到的是同质化竞争,而缺乏对比和与众不同的竞争。这也许是很好的机会,重要的是,你是否有勇气去抓住它?

教授简介:

郑毓煌教授毕业于美国哥伦比亚大学商学院(营销学博士),在此之前他还获得清华大学—麻省理工学院国际工商管理硕士学位,以及清华大学的工学士和经济学士双学位。现任清华大学经济管理学院市场营销系博士项目主任、副教授、博士生导师,清华大学中国企业研究中心研究员。曾在美国任教以及多家全球500强公司的营销和战略规划部门工作。目前是美国营销科学研究院(MSI)会员,中国《营销科学学报》编委,国家自然科学基金管理科学部十二五发展战略规划咨询专家、重点/面上/青年项目评审专家和项目后评估专家,教育部全国博士生论坛(管理学)营销学科总协调人,国家质检总局全国品牌价值委员会技术专家委员,以及中央电视台、中国国际广播电台等多家媒体的评论专家。

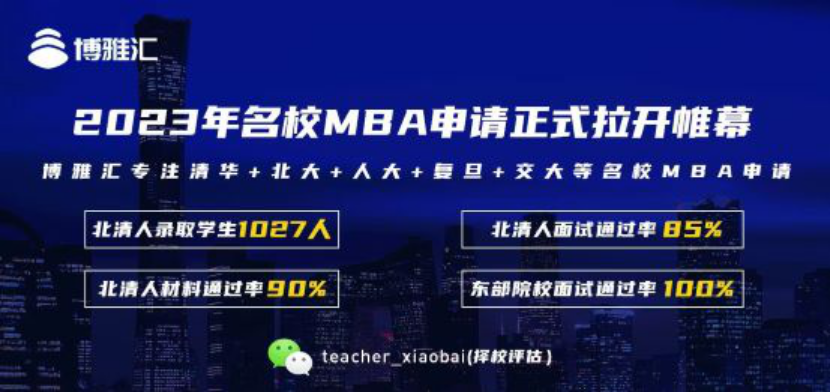

博雅汇MBA,专注于北清人等顶级名校MBA提前面试申请,拥有9年的辅导经验,帮助上千人成功拿到清北人复交等名校预录取资格。

20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)