与资本密不可分的电影市场,早已不是创作者们的自留地,一个个惊人的票房数字背后,浮现出越来越多出神入化的金融推手。面对电影金融的创新,如何才能在风险和收益之间取得整个行业的良性发展?北京大学光华管理学院艺术与管理研究中心的主任赵龙凯教授在3月27日北京电影学院的影业论坛和4月19日第六届北京国际电影节“电影金融创新的案例与边界”论坛中分享了自己对电影金融行业的观点。 3月27日 赵龙凯教授在由北京电影学院主办的影业论坛分享观点 赵龙凯教授认为,资本一直存在于电影行业,并在当下显示出超出了其传统意义的形式。文化产业需要人和资本,资本是不可或缺,其本身就是推动社会力量非常重要的一部分。无论从产品设计还是资本方,金融就是在风险和收益之间提供了更多多样性的选择。在中国这个特定时代,电影提供给了其他产业无法赋予我们的成长性和风险的组合,不仅仅只有成长性,同时还有风险性。尽管很多产业成长也很快,但是这种风险和成长的组合是其他行业目前无法赋予的,因此资本自然就进入了电影行业。 电影行业能够融合资本,在取得收益和承担的风险回报之上会助推整个行业的发展。何种形式能够真正在公平处理风险和收益之间能够给投资人一个公平回报的情况下,同时能够促进行业健康发展,其实是我们真正需要弄清楚的问题。 如何让资本更好的推动行业的发展,换句话说这种金融体系如何做好是最关键的问题。其中一个关键点就是信息。金融中的成本有时候之所以没有办法对冲上,就是因为有些信息没有办法完全获得,以及在这其中存在大量不确定和不对称信息。如何用一种方法,无论是用金融、监管、还是用媒体、还是用其他消费者自己的方式,能够尽可能的使这种信息的不对称、信息隐藏主观行为降到最低,是减少融资人的成本,提升投资人收益的一个有效途径。 从产业特点来说,电影行业本身有自己的特点。以票房为例,围绕票房如果纯粹做金融的演化,可以产生无数的产品,这种产品跟影片的好坏与否没有任何关系,甚至票房多少也没有关系。以《美人鱼》为例,进行保底发行,就意味着周星弛拿走钱之后,剩下的事情跟他没有任何关系。我们还可以做很多类似于对赌协议的金融产品,拿出来独立之外,可以做任何交易。例如,可以赌今天的上座率是30%,30%以上我给你多少钱,低于30%我给你多少钱,这样的金融产品是非常多。当然这种产品在线很难交易最重要的问题还是关于信息的不对称,特别像票房这种东西,本身就不是一个非常确定的信息源。 《叶问3》上映四天,票房达4.8亿元,由此引发的不是高口碑,而是大量网友质疑票房造假。赵龙凯教授认为这种现象,已经不仅仅是电影市场的问题,更是金融市场的问题。背后可能引发一些关联交易,潜在的信息披露、金融监管等问题,期待未来能够出现电影监管与金融监管的合作方式。 监管和服务提供者跟上之后角色会发生变化,这是动态的过程,这其中会发现无论投资者还是融资者都会得到收益。从人的层面,只要有一个健康的,公开的环境下,我们电影行业的人经过研究,了解这种投资人需求,是能够设计出好的产品,为双方得到双赢和共赢局面。 金融投资在影片的不同阶段风险是不一样的,片前风险最大,且不同阶段适用不同的投资对象。这种高风险性也是电影投资最有意思的地方之一。赵龙凯教授鼓励大家多学习一些金融方面的相关知识。相信只要我们能够站在保护投资者的立场上,遵循行业本身的规律,对于电影金融行业来说未来一定会有更加广阔的发展空间。

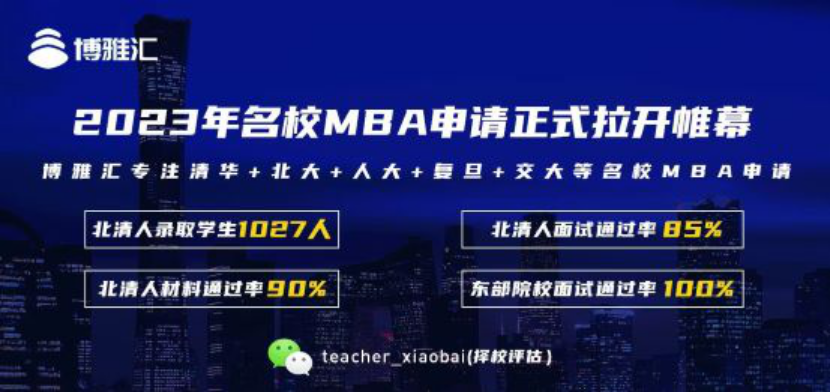

博雅汇MBA,专注于北清人等顶级名校MBA提前面试申请,拥有9年的辅导经验,帮助上千人成功拿到清北人复交等名校预录取资格。

20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)