M2012092 武 桐

等待CLGO的过程是一次深入的自我剖析,每一次选择和坚持都给我带来了新的突破与力量。

我2013年哈尔滨工业大学机械设计制造及其自动化专业本科毕业来到上海,出门即跨行,七年的时间我现在的公司做过技术、秘书、企业文化、工程造价,现在致力于建筑工程项目商务管理工作。大学毕业时,我没像大部分同学那样选择继续研究生课程学习,当时的我认为走向职场才能化解读书的麻木与迷茫,而研究生的学习应该更有针对性具备实用性,所以我想先在职场通过实践寻找自己致力方向,再回归学校深造。2019年我选择报考交大安泰CLGO项目,拿到C线(国家线预录取),2020年我收到拟录取通知书,成为交大CLGOer一员。

比起其他考生的干货分享,我可能更多想跟大家聊聊报考CLGO的心态,将我等待CLGO过程的几个思考分享给你。

问题一、你是否要继续读书?

在这个财富巨大分裂的现代社会,每一次技术革新都会带来强烈的收入差距波动,要使自己不受这种大趋势的影响,或者成为这种趋势中的赢家,就必须让自己多去学习,学习前沿的科学技术、掌握先进的管理手段、应用于社会热门话题行业。

对于“自我订单式”的学习与“集体式”学习的思考,人类拥有的“成功趋同性”心里,让我更相信优越的学习环境、科学的教育体系、良性的竞争氛围,提高了成功的可能性。而MBA项目对“管理“、“技术”、“领导力”的针对性培养贯穿始终,也让我更确信他致力打造的高端人才生态未来可期。其实还是会有很多人停留在“成功人士去读MBA”抑或“或者读MBA就会成功”的偏见,企图通过文凭获得质变或者直接转命的效果,MBA不是特效药,不会直接改变什么,我更愿意把他理解成,我们都不曾停止憧憬再次回归校园获得读书的机会,也更愿意相信因为知识、视野、人际的提升而为自己与企业赢得更多成功的可能。

问题二、你是否有了心仪的学校?

如果你去调研“为什么申请MBA”这一经典网申问题,你会发现楼下的答案殊途同归。遗憾大学没能好好学习,企图提升学历;渴望全面的商科知识,获得职业技能的提升;试图获得职业转型,接触金融、去做投资;锁定多元化的校友资源,拓展社交网络。对于毕业七年的我评价MBA项目的主要指标是“契合度”。

我筛选了一些国内外的优秀MBA项目,欧美商学院MBA需要极高的英语水平和雄厚的资金基础,国内的MBA项目性价比会高,同样提供了留学交换的机会。基于目前的职业规划,我的目标是致力数字经济对国内实体产业的赋能,同时考虑之前的工作经验和人脉圈的积累,我选择在上海继续修读MBA。

官微、官网、宣传手册、各类宣讲会是了解MBA项目情况最直观的方式。工科背景的我对安泰文化,理性、严谨、务实的风格一见钟情,进一步了解我接触到CLGO这个交大与麻省理工学院的合作的宝藏项目,交大提供的MIT游学、海外交换、MEM和MBA双学位、合作企业实习,紧凑的学制安排,深深契合我当下渴望转型的内在需求。也是从那时起我开始了回归校园的谋篇。

问题三、你是否足够坚持也执着?

对MBA教育的理解与认同,类似有一天我顿悟那句“矛盾是事物发展的根本动力”,在等待MBA的过程中,每一次自我矛盾的突显都让我更加坚定攻读安泰CLGO项目的初心。

我曾参与上海迪士尼明日世界项目、城市商业CBD项目、市政道路桥隧项目建设,直到2018年的时候还处于常驻现场的状态。工作后自己逐渐变成一座孤岛,那个我以沉迷工作为借口而逃离的外部世界,正一步步抛弃除了工作一无所有又同样一无所知的我。继续向管理职能的维度做发展,需要财务、供应链、人事等更多方面的专业知识,领导力、创新力、战略决策等更多方面能力。理想目标与现实自我的巨大矛盾,让我从那一刻意识到要改变自己的生活状态,我要读MBA。

要承认业务领域的新挑战总会给人海市蜃楼的沉浸感,2018年的下半年岗位调动与晋升管理层的拨云见日让我一度蒙蔽也懈怠了攻读的想法。短暂麻痹的2019年我重新思考,国企安逸的商业环境和规行矩步的思考方式逐渐将我推向“职业疲惫期”的危险边缘,这让我有了更强烈的危机意识。如何打破固有体系,破题企业的高效跨越发展,我不断发问自己。提交面试申请的第二天,我坚定要颠覆自己的思考方式,我联系招生办修改了志愿,我要报考CLGO。

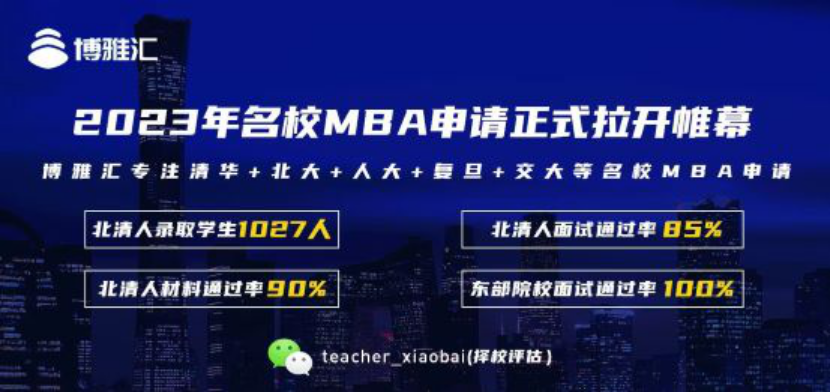

博雅汇MBA,专注于北清人等顶级名校MBA提前面试申请,拥有9年的辅导经验,帮助上千人成功拿到清北人复交等名校预录取资格。