导读: 《心经》可能是读诵最广的一部经,也是字数最少的一部经。它字句简略,却被认为是600卷《大般若经》的精要。这部经之所以这么重要,是因为它将佛教的理论核心揭示无余。弘一法师曾说,《心经》虽然只有260个字,却包含了全部佛法,语言最简练,义理最丰富,是集佛教思想精华的经典。 《心经》所表达的智慧,能够启迪我们在日常生活中观照生命和精神境界,在圣凡迷悟之间处理世俗与理想世界的关系。 7月5日,“君子知道”复旦大学EMBA人文商道讲堂特邀复旦大学哲学学院教授王雷泉为大家讲述《心经》的佛学真谛,管窥佛学之大千世界。以下为根据讲座整理的主要内容,经本人审定。 《心经》的智慧:以自由而无用的灵魂,过自由而有用的人生 一切皆空,因果不空 《心经》把佛教的精髓浓缩到了260个字,了解了《心经》中的基本概念要素,大体上也了解佛教的基本含义。 我们来看佛教三个最主要的概念:“轮回、涅槃、般若”。释迦牟尼佛无数世的修行中,有一世在雪山上修行,称为雪山大士。佛教的护法神帝释天变身为罗刹,去和他讲了人生道理,即著名的“雪山四句”:“诸行无常,是生灭法;生灭灭已,寂灭为乐”。雪山大士听了心生欢喜,在石头、墙壁、道路上书写此偈,然后爬到高树上要往下跳以身供养,当时罗刹显出帝释原形,在半空把他接住了。有这样一个功德,他超越了十二个大劫。 经过三大阿僧祇劫的修行努力,释迦牟尼终于在菩提树下大彻大悟,悟到了宇宙人生的真理。所以佛是觉悟者,他并不创造世界。佛教的一个中心就是觉悟成佛。佛教徒每天唱颂的“南无本师释迦牟尼佛”,其中“南无”一语,就是尊重、敬仰、皈依,赞美伟大的导师释迦牟尼佛。 有些人跑去拜佛,诉求本身就有问题,你本来是要去感谢伟大的导师,“天若不生佛陀,万古如长夜。”结果跟他做交易去了。佛是提供给大家观察世界、观察人生的智慧和方法。佛是觉悟者,不是创造者、主宰者和审判者。 佛与其他思想、其他宗教有截然不同的哲学基础,就是佛所悟到的“缘起法”。这个法不是他创造的,觉悟也罢,没悟也罢;有佛出现也罢,没佛出现也罢,缘起法就在那里,不生不灭,不垢不净,不增不减。佛的伟大就在于他发现了这一点,并且把它传播到全世界。佛教的哲学基础是缘起法,万事万物都靠各种各样的条件,根据一定的因果关系而产生、演化,不存在一个独立不变、永恒绝对的个体。 我举我手中的茶杯为例,现在是纸杯,里面装的是茶水,所以我们叫它茶杯。但万一里面倒的是酒呢,那它就是酒杯。如果你们今天请的不是王雷泉,而是王德峰,那他非抽烟不可,这就成了烟缸。所以,没有永远的茶杯,也没有永远的酒杯,一切待缘而起,缘谢而灭。万事万物都是要依赖于各种各样的条件,构成一个暂时的存在体,由于这个条件关系的演变,事物就走向变异,乃至于毁灭。这就叫“生”、“住”、“异”、“灭”。世界是成、住、坏、空,人生是生、老、病、死。缘起性空是佛教的哲学基础。 那么缘起的主要内容是什么呢?就是我们众生的活动,即“造业”。由于所造的善恶之业,而产生相应的后果,这就是“业力因果论”,就是我们通常所谓的“善有善报,恶有恶报,不是不报,时候未到”。业力流转的轨迹和规则就是缘起法,这就构成了佛教的两大基本点。缘起论指向“空”,业力论承认“有”,所以一切皆空,因果不空。 我是谁?我们生命从哪里来,又将到哪里去?释迦牟尼也要解决这三大问题。流转缘起揭示现实世界生灭无常的因果关系。根源在于无明,就是无智慧。我们处在一个无智慧、愚昧、愚痴的状态。起惑、造业、受苦的方向,叫流转缘起。 很多人说不理解什么是“轮回”?人死了以后不是没有了吗?我们长期受唯物主义教育,以为“人死如灯灭”,真的是这样吗?对佛教来讲,我们的肉体由“地、水、火、风”四大构成,当人死亡以后,肉体解体,回归地水火风四大。我们的精神活动是一种能量,按照现代科学的说法,“物质不灭、能量守恒”,所以人死了,肉体回归四大,而精神能量与下一世父精母血构成新的生命体。什么都带不走,你的金钱、地位、声望,唯一能带走的就是“业力”,这是一种能量,一种信息,被带到下一世。 所以基本上我们前世是干什么的,来世会到哪里去,我们自己可以掂量掂量。别看今天闹得欢,到时候给你拉清单。 马克思说,“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”佛教也是为了改造我们的生命,透过改造我们的生命来改变这个世界。 对佛教来讲,要改变我们的生命和世界,根源在改造我们的内心,扭转生命的走向,就叫做“还灭缘起”。用智慧转变愚痴的状态,从原来不由自主地在三界中轮回,走向可以自由自在地把握自己的命运。如果人生是顺流而下,随着烦恼、业力走,那么生生世世都沉溺生死;逆流而上,则了却凡情、革除有漏的命。如果说“流转缘起”揭示了我们现实世界生灭无常的因果关系,那么“还灭缘起”就阐明了解脱轮回达到理想境界的途径。 般若智慧,帮助我们走向理想的彼岸 刚才讲到,要了解佛教的思想,就要掌握最关键的三个术语“轮回、涅槃、般若”。从“雪山四句”来看, 轮回是诸行无常的生灭世间;涅槃是寂灭为乐的出世理想;般若是离苦得乐的超越智慧。 “轮回”是中文意译的,“涅槃”和“般若”都是梵文的音译,它的意义太丰富,很难集中用某一个术语限定它。像“涅槃”曾有人用“圆寂”去涵盖它,高僧死了也叫圆寂。佛教来中国的时候,有道士攻击说佛教是追求死亡的宗教,这完全是误解。“涅槃”原义指火的熄灭或风的吹散。涅槃是从一切烦恼痛苦的系缚中解脱,不再轮回于迷妄世界,获得永恒、清凉的幸福快乐,这是佛教所追求的理想的境界。 解脱生死轮回,须以智慧逆转生死之流,证得涅槃。要走向涅槃的道路,达到寂灭解脱的方法,叫作“道谛”。佛教三藏十二部经主要讲的就是道谛的内容,原始佛教把道谛归结为三十七道品。这三十七道品可以归纳成小乘的戒、定、慧三学,到了大乘佛教,把“戒、定、慧”扩充为六度“布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若”,其中最主要的就是般若度。般若是梵文音译,意为“通达世间法和出世间法,圆融无碍,恰到好处,绝对完全的大智慧”,所有的佛教修行法门都要靠般若来指引。 我们处在轮回的生死大河中,怎样达到超越轮回、涅槃解脱的境界,从此岸渡到彼岸?这就需要修行的渡船渡过生死的大河,船里的罗盘就是般若智慧,它指引我们走向理想的彼岸。终极真理要进入到超越理性层面的直观体验,即“观照般若”。只有到了观照般若,无分别的智慧,我们才能把握到终结的、圆满的真理。 “波罗蜜多”,义为到彼岸,是究竟圆满的终极境界。《心经》的全称叫《般若波罗蜜多心经》。“波罗”,指彼岸,内容有二:一是菩提,即觉悟的智慧;二是涅槃,即究竟圆满的终极境界。“蜜多”,到达的意思。菩提与般若,都是智慧。菩提是觉悟的智慧,是果上的智慧;般若是行动中的智慧,是因上的智慧。 般若波罗蜜多,即由般若智慧,消除一切障染,度脱生死苦海而到达安乐自在之境。 小乘所得般若,所求是个体的涅槃,故其智慧的范围跟个体的解脱相关,故未能得波罗蜜,即不是完全究竟的智慧。而大乘的解脱,不仅使自己解脱,要使一切众生统统都能渡向彼岸,故称般若波罗蜜。菩萨为达成佛的终极目标,必修六波罗蜜,其中般若称为“诸佛之母”,为前五度之根据,而居于最重要之地位。 消除对一切相的执着,就得到彻底的自由 我们可以把《心经》的结构分为三个层次,那就是:分析世俗世界的本质,超越小乘的基本教义,概括大乘的核心精神。 “观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄”。这一大段说的是观自在菩萨在观照般若的状态下,照察宇宙人生实相的最高智慧。所以,这段经文就是整个《心经》的总纲,彰显了菩萨的悲智双运的实践准则。 观自在菩萨到底是谁呢?有广义和狭义两种解说。广义上指的是达到八地以上的菩萨,达到了绝对自在而不退转的菩萨。狭义的就是指观世音菩萨,我们这里取狭义的意思。为什么玄奘法师翻译成“观自在”,而不是“观世音”呢?玄奘法师生活的时代,是唐太宗李世民做皇帝,所以要避讳。佛教传到中国来,不得不适应中国的专制制度,要适应中国的人情。 菩萨的全称,是菩提萨埵,菩提是觉悟的智慧,萨埵就是众生。菩萨是自觉觉人,自利利他,具足了大智、大悲、大行、大愿。我们可以把这四大特点再浓缩到智慧和慈悲,也就是悲智双运。任何菩萨都具足悲智双运的品格。 《心经》重点谈的是他智慧的一面:观自在菩萨在智慧观照下,远离烦恼障和所知障两大障碍。所谓“烦恼障”,就是贪婪的欲望和情感把内在觉悟的本性屏蔽了。对金钱、美色、权力的贪婪,导致利令智昏、色胆包天、权迷心窍。所谓“所知障”,偏见和对法相的执著,障碍了我们对真理的认知。 观自在所照见的宇宙人生实相,以“五蕴”作为代表。生命是由五类要素构成的一种暂时的存在。哪五种呢?“色、受、想、行、识”五蕴。 “色蕴”就是肉体,即前面所讲由地、水、火、风四大构成的肉体生命。 “受蕴”,就是我们的苦、乐等感觉作用。 “想蕴”,将当下的感觉经验存储下来的记忆功能和想象功能。 “行蕴”就是意志力,我们意愿做事的动力。 “识蕴”就是我们识别是非的认识能力,又是我们所有生命信息的集大成。 ——后四种是我们生命的四种精神要素。 当我们肉体死亡之后,精神活动的能量继续寻找新的方向,这就进入了中有状态。中有状态好比大学毕业生拿着简历找工作,根据你的能力,根据你的所作所为找相应的下一世的存在。 佛教创立以后,原始佛教最早说明主客观世界、说明生命和整个宇宙现象,就是用“五蕴”来表达的。“照见五蕴皆空”,当你消除了对一切相的执着之后,就得到了彻底的自由,这叫“度一切苦厄”。 个体的涅槃与众生的解脱 “无著去执的中道智慧”此段,是《心经》的主干部分。 “色不异空,空不异色”,物质现象依赖一定条件而产生并存在,当存在的条件消失,就不能维持其原来意义上的存在。故任何事物都是生生灭灭,没有永恒不变的“自性”。什么叫自性呢?就是不依赖其他条件而独自存在的实体。自性这个东西是头脑中虚构的产物,实际上根本不存在。现在的化妆品、美容手段,其实都是满足爱美人士的虚妄想象:青春常在、红颜永驻。无自性故空,所以“色不异空”,我们在物质现象中见到它空的本质。从另外一方面来讲,空的本质就存在于一切物质之中,所以空并不是一个独立于现象之外的本体,这叫“空不异色”。 后面两句是它的延伸,“色即是空,空即是色”。存在本身即为空,但是我们凡夫俗子根本认识不到这一点,凡夫众生执着于有,所以一开始就陷入了深深的我执和法执,我们就堕落在生死轮回之中。用“色即是空”来破除对有的执着,但是小乘偏偏执着于空,就堕在涅槃,放弃了对于世俗世界、对广大众生的社会责任。所以大乘讲“空即是色”。空的本质、涅槃的理想就存在于我们这个现象世界之中,就在广大众生中去寻找,去达到佛教终极的理想。 打个比方,众生沦落于一个臭水沟中,如何上岸,有大乘和小乘的两种路径。小乘就自己跳上岸,大乘的精神也是要上岸,但不光是自己一个人,而是要把水塘里所有的蝌蚪统统变成青蛙,他才最后上岸,这就是菩萨的精神。地藏菩萨的名言:“地狱不空,誓不成佛”。马克思也有类似的话,“无产者只有解放全人类才能最后解放自己。”所以在这一点上,色即是空,空即是色,绝对真理,空的本性就存在于滚滚红尘之中,我们不是离开这个痛苦的世界去追求理想的境界,理想的境界就在滚滚红尘之中,我们就在臭水塘里面绽开洁白的莲花。 莲花不离开淤泥,同时又不沾染淤泥,这叫“烦恼即菩提”。这个“即”千万不要理解为“等于”,而是“成就”。生死即涅槃,是在我们世俗世界成就涅槃的理想。 《心经》一半的篇幅谈对世俗认知的破除,接下来是对小乘境界的超越,“无智亦无得”概括了所有的大乘精神。这里,“智”指的是认知主体,能够证得实相的最高智慧,“得”就是你所观得的真理,以及你所得到的宗教实践成果。我们很多人对佛教的理解,对“空”的理解,就陷入了虚无主义的空,以为“空” 是“nothingness”,完全错。藏译本在后面又加了一句,“无智亦无得,亦无不得。”则可避免落入断灭空的误解中。 理论是帮助我们自己直接体验真理,而不是停留在佛教的理论之中。《金刚经》讲佛所说的法就好比渡向解脱彼岸的船,上了岸这个船就不要了,因为坐船的目的为了上岸。所有的佛教经典、学说教义、理论概念,以及典章制度,在佛教里面统统好比是手指,这个手指帮助我们指向真理的月亮。全世界这么多宗教和哲学体系,没有像佛教如此开放,如此开明。因为没有一个政党、没有一个思想家说我的学说你们随时可以放下,我仅仅是一个摆渡船,是一个手指,统统不要执着。 以出世的态度,做入世的事业 第三大段,显所得果,体证“空”对实践菩萨行的效果。菩萨以自己和一切众生成就佛果为修行的终极目标。小乘的修行方法与大乘并无不同,区别只在于范围的广狭和深浅。小乘修行,但求一己解脱,甚至逃避深山与社会大众隔离。大乘基于甚深空性见上的大悲心,认识到人生在世,处于无尽缘起的因果网络中,与一切众生密切相关,互为增上,故把自己解脱的目标定位在与一切众生共同解脱的广大范围,立志把所有的众生彻底救度。 “心无罣碍,无有恐怖、远离颠倒梦想”。这里的“罣碍”,是由一切情感、欲望、偏执所导致的障碍,心远离烦恼、对生死和生活不安定等的恐惧,这个思想跟儒家所说的也非常接近:智者不惑,仁者不忧,勇者不惧。远离障碍,透过世界的一切法相,看到空性的本质,运用世间法而莫不自在。 真正的自由,是你知道真理,然后把真理灵活运用在世间方方面面,这是最难的智慧。我们复旦民间的校训是“自由而无用的灵魂”,前两天陆院长提出了做一个“自由而有用”的人。从体用关系而言,前者是体,后者是用,以自由而无用的灵魂,过自由而有用的人生。我觉得燕京大学的校训说得很好:“因真理,得自由,以服务”(Freedom Through Truth For Service),逻辑清晰,不会引起歧义。 我们讲了那么多,宗旨是什么呢?《心经》首尾都说,“能除一切苦”,我们首先要有甚深的、对苦深刻存在性的感知,要除一切苦,要以般若智慧消除众生之苦,从而得到心灵的大自在。所以,《心经》有两句话,建立了我们人生的究竟目标: 第一句,“真实不虚”,运用空的智慧,彻底扫除认识中的颠倒梦想,达到对真理的完全把握。 第二句,“究竟涅槃”,展开菩萨悲智双运的实践,以达到对究竟解脱的理想境界。 我们通过对三个层次,通过对世俗世界本质的分析,对小乘基本教义的超越,对大乘核心精神的概括,最后归结到“无所得”的境界,才能说是证得了涅槃和大菩提,即佛教最高境界。 《心经》所表达的智慧,即在日常生活中观照生命的实相,以中道智慧处理世俗与理想的关系,以出世的精神做入世的事业。新教伦理与资本主义的精神,是西方世界成功的经验。《心经》中的佛教思想,并不排斥生活世界,它以更加高远的眼界和更加宽宏的心量,就在这滚滚红尘的日常生活中,成就我们的菩萨伟业。 作为对管理学专业课程的补充,复旦大学EMBA“君子知道”人文商道讲堂秉承“商道人文,融汇贯通”的目标,让学生从人文中汲取力量,拥有大智慧、大视野、大情怀。依托复旦大学强大的名师资源,“君子知道”人文商道讲堂目前已邀请葛剑雄、陈思和、沈志华、许纪霖、吴晓明、哈继铭等校内外名家,为EMBA学生校友分享商道、人文和政经等热门话题。

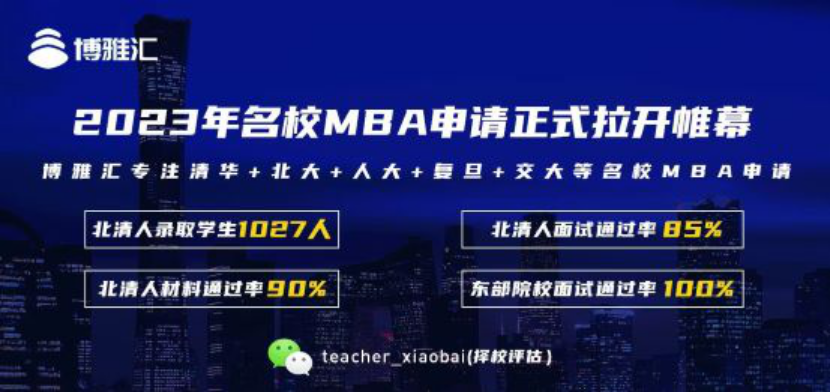

20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)