2016年夏天刀光剑影、口诛笔伐、热闹非凡的“宝万之争”刚刚落下帷幕,更加不凡的2017年火热的夏天撞入眼帘、高潮迭起甚至令人猝不及防。乐视贾跃亭、融创孙宏斌、万达王健林三大主角的演技精湛绝伦,深谙戏剧之道,在众多扑朔迷离的视角下,形成了一个个似乎永远说不清道不明的中国式“罗生门”,融创更是处于市场漩涡的最中心。

融创的并购之路

讨论融创之前,必须先说说同样由孙宏斌创立的顺驰。在顺驰时代,孙宏斌曾提出2004年做到100亿元销售额,赶超老大万科,并一度成为各大开发商眼中的异类。孙宏斌执掌下的顺驰在全国各大城市疯狂拿地,仅一年就从一家地方房地产开发企业,一跃成为全国性房地产公司。2004年,顺驰为上市准备路演材料,孙宏斌说完后投行提问:“这是你的矛,那你的盾呢?”彼时豪气干云的孙宏斌回称:“我只有矛,不需要盾。”然而,市场不相信眼泪,在一路狂奔之际,高负债、高杠杆、高财务费用、高土地成本亦由此快速滋生,顺驰日渐不堪重负。最后的结局大家已经熟知,2006年顺驰被香港路劲基建收购。

“我们从顺驰主要吸取两个教训。第一个教训是现金流管理;第二个教训是我们不需要在那么多城市做,进入的城市太多了,其实管不好的。”孙宏斌在2011年接受采访时说。2011年底孙宏斌又在自己的微博发文:“顺驰因为我的激进和缺乏风险控制失败了,给大家道歉。”但是,“过去的就让它过去,让继续燃烧的激情照亮我们的未来。”吸取了教训的孙宏斌,借由融创卷土重来。在融创准备路演材料时,孙宏斌再一次提到了顺驰时代的教训。这一次,投行不解:“你只有盾,没有矛?”孙宏斌回道:“矛还用说?全天下都知道我只会使矛。”

“只会使矛”的孙宏斌以自己的方式谨慎前行。2012年6月联姻绿城,以33亿元收购绿城中国9个项目。2013年上半年,融创耗资约66.76亿元,取得5宗土地,其中4宗是以收购方式拿下,不同于绝大部分开发商以招拍挂方式获得土地的方式。在2013年中,融创再次与绿城联手,以近80亿元获得上海黄浦江项目。此外,融创还以12亿元的代价获得之江宜号25%权益、以9.07亿元获得杭州之江度假村项目49%股权,以5.6亿元获得杭州望江府项目50%股权。不过,即使到2013年结束,融创也仅有5个区域公司。在2005年至2013年间,融创也仅在北京、天津、重庆、无锡、苏州5地有项目。到2015年,融创似乎依然不显山不露水,稳步进入了济南、南京、成都、西安和武汉等地,共获取土地27幅,截至2015年12月31日,拥有的土地储备为27.2百万平方米。

2016年,转折正式来临,融创迈入激进扩张的轨道。2016年年报显示,融创中国在原有城市和新布局城市获取了大量优质土地储备,迅速完成了一线、环一线及核心城市的全国化布局。公司在“保证现金流安全的前提下”,“以合适的时机进入深圳、广州、佛山、东莞、郑州、厦门、青岛、南宁、昆明等城市”。截至2016年底,融创中国的布局已达44个城市,总土地储备约为72.91百万平方米。显然,从2013年底的5地项目,至2016年底的布局44个城市,融创在狂飙猛进之余,似又再次“进入了太多城市”。标普曾将融创中国列入负面信用观察名单,其指出,融创自2016年以来扩张步伐激进,在大规模收购土地及扩张非核心业务之后,融创的财务杠杆可能进一步恶化。2016年年报亦显示,融创净负债率由2015年底的75.9%上升到了121.5%,提高45.6个百分点。

同时,融创2016年还发行了100亿元永续债。若把永续债归至债务栏目下,融创的净负债率或高达208%。

至2017年,融创的并购行动也仍在继续。1月,孙宏斌出资150亿元入股“乐视系”公司,并于7月21日当选乐视网董事长。5月12日,融创中国以102.54亿元,收购天津星耀80%股权及债权。5月31日,融创中国附属公司21亿元收购华城富丽60%股权及相关债权。在投入乐视的150亿前途依然扑朔迷离的时候,融创7月19日又马不停蹄的以438亿元的代价接下了万达文旅城。除此之外,融创还收购了北京链家、北京融智瑞峰、成都联创融锦、上海隆视、天津星耀、重庆华城富丽等多个项目的股权。据统计,2017年融创中国在半年时间里,公司共对外发起大型收购近20起,涉及金额超1000亿。而标普的预计则是,融创的经营性现金流将继续为负,“如果我们认为强烈的增长与扩张意欲将会持续,且未来12个月该公司财务杠杆不太可能改善,那么我们有可能下调评级。”

融创自身的经营现金流显然不足以支撑动辄上千亿的资金,那么唯一可行的办法是跟金融机构融资。但是,作风激进的孙宏斌似乎完全不在乎负债率过高的问题,反而觉得负债率高的企业才有实力。然而,前事不忘后事之师,当年顺驰折戟正是因为宏观调控和资金链断裂。这次同样的故事会发生吗?实际上,融创的一系列行动与国家在金融领域的去杠杆方向恐怕是背道而驰的,在刚刚过去的全国金融会议中,风险和监管压倒了改革和发展,有人统计发现其中风险和监管分别被提了31次和28次。新成立的国务院金融稳定发展委员会,稳定置于发展之前,更是40年金融改革之前所未有。

金融工作会议后,监管层第一枪打响,目标似乎正是风头正劲的融创。已有媒体报道称,金融机构正在集中排查融创的资金风险,同时其上交所的100亿公司债也终止发行。随后,融创经历股债双杀!股价从2017年7月17日10点开始突然跳水,陆续出现71.5万股、63万股、74.2万股、102万股、116万股的大量抛盘,10点17分跌幅最大达到12.79%,截止收盘,跌幅7.33%,市值缩水49亿。18日早间,继续有媒体报道称从建行总行了解到,融创已经过会准备代销的产品已直接被喊停,此外,近期融创一个15亿元的信托项目放款也被紧急叫停。据该报道还引述一位金融机构内部人士表示中信银行、农行信保基金、北京银行都收到了有关通知。这是否意味着银行开始排查融创?融创烈火焚身式的投机并购之路已然危矣!

华为的内生增长

与融创沉醉于烈火焚身式的投机并购,走外延式规模扩张截然不同,华为作为中国企业界的一股清流,一直坚守以激发内生增长动力和锻造内生增长能力为核心的内涵式成长路径。

《经济学人》称华为是:“欧美跨国公司的灾难”,《时代》杂志称它是:“所有电信产业巨头最危险的竞争对手,”爱立信全球总裁卫翰思(Hans Vestberg)说:“它是我们最尊敬的敌人”,思科CEO钱伯斯(John Chembers)在回答华尔街日报提问的时候说:“25年前我就知道我们最强的对手一定来自中国。”作为《财富》世界500强企业[1]中唯一一家没有上市公司,坊间充斥着对于华为各种各样的猜测,比如中国政府的大力支持,华为的军方背景(大概因为任正非是退伍军人)等等。但是,华为实际上只是一家不折不扣的中国民营企业,而正是这样一间企业,在任正非的引领下,以短短30年的时间,创造了全球企业几乎都未曾有过的辉煌历史。

2011-2017年华为在世界500强中的排名

根据《财富》杂志的报道,华为在2016年的年营收达到785.1080亿美元,远超爱立信的260.0440亿美元,持续领航全球通信产业。2015年华为年度报告显示,与多数来自中国的大型企业不同,华为超过58%的营收来自海外市场。《经济学人》杂志指出,华为在170多个国家拥有500多名客户,超过20亿人每天使用华为提供的设备通信,这意味着,全世界超过三分之一的人口在使用华为的服务。即使4G技术领先的欧洲市场,华为也有超过50%的市场占有率。据最新数据显示[2],华为西班牙终端业务在西班牙市场占有率已达到19.1%,超越了苹果。如果没有华为,西伯利亚的居民将收不到电讯信号,非洲乞力马扎罗火山的登山客可能无法找人求救,就连到巴黎、伦敦、悉尼等地,一下飞机就能接通的通讯信号,背后都是华为建造的基站在提供服务。海拔8千米以上喜马拉雅山的珠穆朗玛峰,零下40℃的北极、南极以及贫穷的非洲大地,华为的足迹无处不在。

与超过90%的中国企业依靠原材料、廉价劳动力、低端制造、以及中国庞大的内需市场等优势挤入世界500强排行,徒享无聊的虚名不同,华为获得当下举足轻重的行业地位和市场地位所依靠的是强大的技术创新能力,以及在海外市场实实在在的经营绩效。可以说,华为是真正意义上的世界500强企业,世界级的中国企业。当行业中之前先行的通讯产业巨擘摩托罗拉、阿尔卡特朗讯、诺基亚、西门子等都面临衰退危机时,华为却在过去10年间年迅速成长,入选Interbrand 2014全球百强品牌,成为首次上榜的中国品牌[3]。华为的技术研发能力,颠覆了一般人对中国企业的想象。华为拥有5万多项专利技术,90%以上为发明专利,其中有40%是国际标准组织或欧美国家的专利。《经济学人》指出,华为目前已是电信领域的知识产权领先企业。

华为的成功秘诀

1. 华为特色的虚拟受限股制度

众所周知,华为没有上市,与绝大多数中国公司不同,其所拥有的股权结构非常特别,员工持有公司98.6%的股权,可以享受股利分红与股票增值所带来的收益,但是不能行使表决权,不能出售、拥有股票,即所谓的虚拟受限股制度,公司创始人任正非所占公司股权仅为1.4%[4]。2015年华为年度报告写道,“股东会是公司最高权力机构,由工会和任正非两名股东组成。工会作为公司股东参与决策的公司重大事项,由持股员工代表会审议并决策。持股员工代表会由全体持股员工代表组成,代表全体持股员工行使有关权利。”

华为每年所赚取的利润,大部分分配给公司股东。比如2010年,华为净利润达到238亿人民币,每股分配2.98元人民币股息。若以一名在华为工作10年且绩效优良的资深主管为例,其配股可达约40万股。如此,这位主管2010年仅股利一项就接近120万人民币,超过许多外资企业的高级经理人的薪资。“我们不像一般领薪水的打工仔,公司运营好不好,到了年底会非常感同身受”,2002年从日本最大电信商NTTDoCoMo跳槽加入华为、无线营销运作部总裁邱恒说:“你拼命的程度,直接反映在薪资收入上。”[5]以他自己为例,2009年,因为遭遇全球金融危机,整体市场经营环境恶化,公司增长速度有所放缓,尽管他的底薪不变,但是分红跟着公司业绩缩水。2010年,华为的净利润创下历史新高,他的分红则超过前一年的1倍。这实际上是基于虚拟受限股制度的动态利润分享计划[6],基于员工绩效和公司业绩表现,进行动态配股和动态分红,把公司的利益与员工的个人利益紧紧绑在一起,降低委托代理成本[7]。员工通过配股借由虚拟受限股制度获得相应的收益权(剩余索取权)并共同承担企业经营风险而实现激励相容,充分激发关键人力资本的潜力。

在华为,一个外派非洲的基础工程师如果能帮公司争取订单、服务好客户,年终获得的配股额度、股利,以及年终奖金总额,很可能会比一个坐在办公室、但绩效未达标的高级主管还要高。即使是一个刚刚入职公司的本科毕业生,不仅起薪比一般企业高(第一年月薪约为9000元人民币,加上年终奖金,年收入至少15万元人民币;而且工作2年到3年,该员工就具备配股分红资格。在华为有“1+1+1”[8]的说法,即员工所得工资、奖金、分红比例基本相同。随着员工年资与工作绩效增长,分红与奖金的比例还将会大幅超过工资收入。

2. 虚拟受限股制度与员工关系

走进绿化程度超过40%的华为园区,绿意盎然犹如森林公园,园区中心甚至还有一个波光粼粼的人工湖。倘佯在有如Villa般的员工训练中心,博物馆般的办公室,美术馆般的展示厅,以及提供三大洋、五大国料理的员工餐厅,让人以为来到了美国硅谷,连路上的员工都是边走边讨论得很起劲,整个园区充满了如大学城般活力与干劲。

华为之所以能从初创时的2万元人民币,到2015年在全球市场斩获高达608亿美元的营业收入,是因为基于虚拟受限股制度的动态利润分享计划为华为提供了近8万名把自己当老板的员工[9],这些人拥有无穷的“活力与干劲”,这支在任正非带领下的“部队”敢冲、敢拼,气势如虹,却又勤勤恳恳、任劳任怨。基于虚拟受限股制度的动态性的利润分享计划使得华为的老板和员工是结成“生命共同体”,完全实现了激励相容。

30年来,华为一直坚持利益共享,一块饼大家分,“要活大家一起活”。出身贵州贫寒家庭,家中有7个兄弟姊妹,身为老大的任正非,从小就学会要与父母一同承担责任。高中那年,一家人穷到不得不去山上挖野草根煮来充饥。偶然有一块馒头,父母亲也会切成9等份,每个人只有一口,为的是让每个孩子都能活下去。当时任正非的父母,把粮食存在一个个瓦罐中,没有孩子会去动。即使高三拼考试、饿到受不了的时候,任正非也只会放下书本,自己跑到郊外去采野菜,就着米糠烙着吞咽充饥。

“我们家当时是每餐实行严格分饭制,控制所有人欲望的配给制,保证人人都能活下来。不这样,总会有一两个弟妹活不到今天。”任正非回忆,即使每天要辛苦工作十几个小时养活一家人的父母,或是年幼的弟妹,从来也不会多吃一口。“要活,大家一起活!”这意念从此深植任正非心中,成为他创业后坚持利益共享的基础。而华为的利益共享,正是集中体现在基于虚拟受限股制度的动态利润分享计划的相关方面。实际上,没有华为特色的股权治理机制设计,就没有超乎寻常的员工关系,老板、企业、员工之间的“生命共同体”更是无从谈起。

正如2015年华为年度报告中所言,“……员工持股计划将公司的长远发展和员工的个人贡献有机地结合在一起,形成了长远的共同奋斗、分享机制。”[10]有人将华为的成功归功于中国政府的大力支持,或捕风捉影的军方背景等,但实际上最为关键的是基于利益需求的可以长期凝聚关键人力资本的制度和机制设计。在某种意义上,华为是华为员工每个人的华为,目前参与员工持股计划的79,563名华为员工拥有98.6%的华为股票,任正非本人所持有的股票只占1.4%。华为特色的制度安排与机制设计造就了华为强大的凝聚力,极为有效地实现了激励相容,充分激发关键人力资本的潜力。华为基于虚拟受限股制度的动态利润分享计划,使得十几万华为员工形如一人[11]。而那些基于传统股权治理架构的企业,亟需公司治理变革,否则,很难像华为这样有拥有可持续、美好的未来。

3. 虚拟受限股制度与客户关系

“华为作为一家百分之百的民营企业,26年来生存不是靠政府,不是靠银行,客户才是我们的衣食父母,”华为第五位员工,副董事长兼现任三位轮值CEO之一的郭平2013年接受采访的时候说。华为讲求拼服务,要求“脑袋对着客户”。华为明文严禁讨好上司,机场接机也不行。“你们脑袋要对着客户,屁股要对着领导”,这是任正非反复不断对底下人说的话。他认为,大部分公司会腐败,就是因为员工把力气花在讨好主管,而非思考客户需求。华为的企业文化中,第一条就是“以客户为中心”。这句话说起来容易做起来难,事实上,“很多公司嘴巴上说维护客户的利益,实际上是维护自己的利益,这两件事常是冲突的”,邱恒说。

那么,华为是如何做到这一点的呢?答案依然在于华为虚拟受限股制度的创新安排。华为特色的股权治理机制设计锻造了超乎寻常的“员工关系”,进而推动并激发员工去创造超乎寻常的“客户关系”。显然,通过虚拟受限股制度把员工与公司的利益紧密地绑在一起是前提。邱恒说,“一个领死薪水的员工,不可能主动去帮客户想出创新的解决方案。但华为的员工因为把自己当成老板,待得越久,领的股份与分红越多,所以大部分人不会为了追求一年两年的短期业绩目标而牺牲掉客户利益,而是会想尽办法服务好客户,让客户愿意长期与之合作,形成一种正向循环。”

在华为,一个电话就飞到利比亚、阿尔及利亚、委内瑞拉等世界各个角落是常有的事,往往一去就是3个月半年,而且是在最落后的环境做最艰苦的事情。员工当然也可以选择不去,但“去,就是给你一个舞台,让你有机会学习、成长;年底绩效好,还可以多认股,多分红,为什么不去呢?”邱恒说。一般而言,同行业竞争对手派四、五个工程师到客户端驻点就算是大手笔,而华为却可以一口气送上一组12人的团队,与客户一起讨论、研发出最适合的产品。若产品出问题,即使地点远在非洲乞力马扎罗火山,华为也是一通电话立刻派工程师到现场,与客户一起解决问题,不像其他企业为了节省成本,多半用远端视频遥控。能做到这般程度,固然归因于中国有全世界最便宜的优质人力资源,但能让这群高知识工作者甘心乐意的为公司、客户卖命,根源在于华为独具特色的基于虚拟受限股制度的配股分红激励机制。尽管触动利益比触动灵魂还要难,但是,如果以利益为基点,就可以撬动巨大的“地球”,进而把“以客户为中心”的企业文化植入到每个员工的DNA中。

通讯产业会因为技术标准、频率波段不同,衍生出不同的产品,一个电信商可能会为了满足消费者,需要用到三种技术标准,采购三套不同的机台,其中安装与后续维修费用,甚至高过单买机台本身。以一个制造商的角度,当然希望客户买越多套产品,才能赚取越多服务费。但华为反过来站在电信商的角度思考,主动研发出把三套标准整合在一个机台的设备,帮客户省下了50%的成本。“短期来看,我们是傻是亏,但长期就不见得”,邱恒说,“客户省下的钱,可以用于其他投资,研发出更新的产品,从消费者端赚来更多的钱,再回头来跟你合作,双方一起成长。”许多技术创新更是从这个过程中衍生而来:“华为是第一个把2G、3G、4G打通的人,靠一套设备就能提供多面相的服务。”郭平说。当客户提出问题或需求,华为的工程师会回过头去从基础科学中找寻解答,由此产生源源不绝的新产品与专利。

2011年,即使在日本福岛核灾的恐怖威胁下,华为员工仍然展现了服务到底的精神,不仅没有因为危机而撤离,反而加派人手,在一天内就协助软银、E-mobile等客户,抢通了300多个基站。自愿前往日本协助的员工,甚至多到需要经过身体与心理素质筛选,够强壮的人才能被派到现场。软银LTE部门主管非常惊讶:“别家公司的人都跑掉了,你们为什么还在这里?”“只要客户还在,我们就一定在”,当时负责协助软体银行架设LTE基站的项目组组长李兴回答得理所当然:“反正我们都亲身经历过汶川大地震。”

4. 虚拟受限股制度与动态股权治理平台

华为所施行的虚拟受限股制度及其相关配套制度机制设计,在某种意义上可以称之为动态股权治理平台(唐跃军,2017)。正是基于动态股权治理平台,华为员工通过与个人、团队业绩表现紧密挂钩的动态配股机制获得相应的收益权(剩余索取权)并共同承担企业经营风险而实现激励相容,降低第一类代理问题(Jensen and Meckling, 1976)和第二类代理问题(La Porta et al., 1999,Claessens et al., 2000, 2002;Villalonga and Amit, 2006,Tang et al., 2007,唐跃军等,2008,2012,唐跃军、左晶晶,2014,Tan and Tang, 2016)的影响。这是一种基于利益需求的可以长期凝聚关键人力资本的制度和机制设计,它把公司的利益与员工的个人利益紧紧绑在一起,充分体现了“能者多劳,多劳者多得”的企业精神,让华为实实在在地做到了“以奋斗者为本”,进而激励更多的人“长期坚持艰苦奋斗”。

尽管触动利益比触动灵魂还要难,但是,如果以利益为基点,就可以撬动巨大的“地球”。华为独具特色的基于动态股权治理平台的配股分红激励机制锻造了超乎寻常的“员工关系”,进而推动并激发员工去创造超乎寻常的“客户关系”,把“以客户为中心”的企业文化植入到每个员工的DNA中。实际上,任正非就像《皇帝的新衣》里的小孩,极为“聪明”地“洞悉”了人性的基本面,创造性地利用虚拟受限股制度等一系列创新性的机制设计,把“人”的理想、梦想和利益与华为这家企业紧密结合在一起,极大地激发了华为所有员工无限的潜能,同时有效实现收益权与控制权的分离,在企业内部引入市场机制推进合理竞争,极为成功地借由动态股权治理平台锻造了华为强大的内生增长动力与内生增长能力。这是使得任正非成为一位伟大的企业家,华为成长为一间令人畏惧的优秀公司的根本原因。

中国企业内生增长能力

并购是企业实现外延式增长的重要途径,但是,需要注意的是,管理学大师彼得.德鲁克早在1981年10月15日《华尔街日报》的编辑导言中,就提出了成功并购的五条法则:

(1)收购必须有益于被收购公司;

(2)必须有一个促成合并的核心因素;

(3)收购方必须尊重被收购公司的业务活动;

(4)在大约一年之内,收购公司必须能够向被收购公司提供上层管理;

(5)在收购的第一年内,双方公司的管理层均应有所晋升。

德鲁克法则的精髓可归纳为两点:

(1)并购双方的业务必须具有一定程度的相关性和互补性;

(2)必须同时向两个企业的管理层实行精心设计的激励或奖惩制度,以使并购产生效果,减轻企业合并后的调整过程所带来的混乱。

显然,烈火焚身式的投机并购之路并不符合德鲁克所倡导的五条法则,而是主要依赖资本腾挪转换,不仅危机重重,而且对中国企业的内生增长动力和内生增长能力助益有限甚至有所损害。而华为脚踏实地的内生增长可能才是解决中国国有企业的根本问题的正确方向,其中关键则在于发展出具体、合理、可靠的实现机制,激发企业的内生增长动力和构建企业的内生增长能力。毋庸置疑,只有当中国企业拥有强大的内生增长动力和内生增长能力,中国经济才会拥有强大的内生增长动力和内生增长能力。那么,内生增长动力和内生增长能力源自哪里呢?如何通过具体、合理、可靠的机制设计激发内生增长动力和内生增长能力?

对于第一个问题,关于内生增长动力和内生增长能力的来源,可以是相当多的方面,比如资本、劳动、技术、管理、治理等等,其中最为关键的当属“人”。首先,资本是载体或表现形式,资合需要人合作为前提,简单意义上或形式意义上的混合所有制改革常常因为“人合”方面存在问题难以取得实效;其次,劳动、技术、管理、治理等均仰赖于“人”这个因素,特别是在“劳动雇佣资本”的时代(知识经济),人力资本的重要性毋庸置疑。因此,切实推进混合所有制改革、激活部分陷入困境的国有企业,激发企业的内生增长动力和构建企业的内生增长能力的着眼点是“人”。

对于第二个问题,关于激发内生增长动力和内生增长能力,基于对第一个问题的理解,关键在于通过“具体、合理、可靠的机制设计”实现“人”这个因素的市场竞争和激励相容,才能激发中国企业和中国经济的内生增长动力和内生增长能力。这意味着,需要找到一种稳定、可持续的动态机制,既可以引入市场机制实现必要的市场竞争,又需要符合激励相容的原则以实现包括股东在内的所有重要利益相关者的“人合”(比如华为)。而这,正是当前所面临的巨大困难所在。

对此,我们建议借鉴华为虚拟受限股制度的基本思想和原则,构建动态股权治理平台(唐跃军,2017)创新中国企业治理模式,以期在企业内部引入市场机制促进合理竞争、实现重要利益相关者的激励相容,降低第一类代理问题(Jensen and Meckling, 1976)和第二类代理问题(La Porta et al., 1999,Claessens et al., 2000, 2002;Villalonga and Amit, 2006,Tang et al., 2007,唐跃军等,2008,2012,唐跃军、左晶晶,2014,Tan and Tang, 2016)的影响,重构中国企业治理模式,让中国企业获得或恢复内生增长动力并逐步形成内生增长能力。

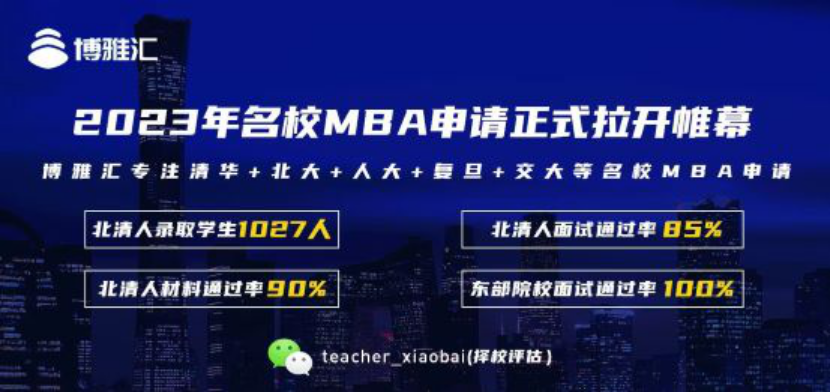

博雅汇MBA,专注于北清人等顶级名校MBA提前面试申请,拥有9年的辅导经验,帮助上千人成功拿到清北人复交等名校预录取资格。