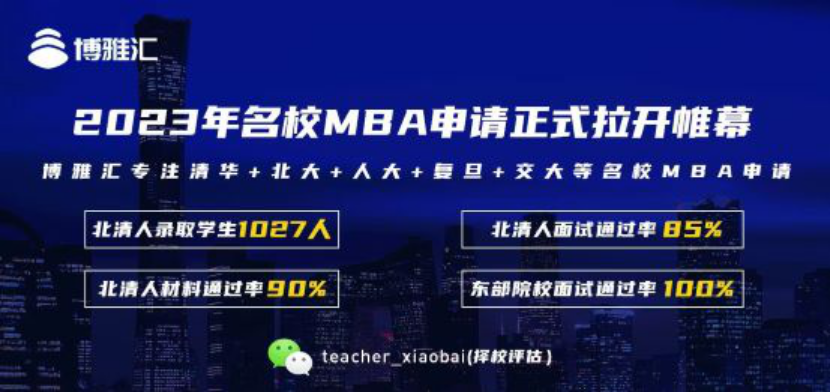

教授观点 从“北京有2000万人在假装生活”到“人到中年,职场半坡”,从“月薪三万撑不起孩子一个暑假”到“时代抛弃你时,一声再见都不会说”......在流量至上的互联网时代,“贩卖焦虑”的现象在各大平台上比比皆是。 而与此相应的是,明知可能是别人在故意制造焦虑,人们也忍不住“中招”;明知别人朋友圈晒出来的“生活”可能有假,你却依然艳羡到不满自己的生活。 当下的我们,生活在越来越好的时代,为何却越活越焦虑了呢?对此,浙江大学管理学院郭斌教授有深入思考。日前,他透过对周围变化与互联网时代特征的分析,撰文指出了互联网时代下引发人们更加焦虑的“元凶”。或许能给正焦虑到脱发的你,一些新的启迪。 互联网时代,我们为什么那么焦虑? 郭斌/文 焦虑感,已经成为这个时代的一个典型特征。 一方面表现为人们在工作和生活中,常常会产生无法控制的焦虑情绪;另一方面表现为,社交媒体上不断推送的内容,经常会看到有关焦虑的情绪表达,以及由此引发的讨论。 而且,焦虑感似乎也在不断地蔓延,成为一个普遍存在的社会现象。 互联网时代下 不断被放大的“焦虑” 事实上,焦虑感也并非一个新鲜事物。对于所有在70年代之后成长起来的成年人,他们的成长历程里,尤其是步入社会和职场之前,或多或少都曾“痛恨”过一个对象——“别人家的孩子”。 不论自己如何努力,通常家长们都会时不时地用“别人家的孩子”来提醒自己是如何与“别人家的孩子”存在着显著差距。 而随着互联网时代的带来,“别人家的孩子”仍然是很多孩子感到“头疼+无力感”的对象。唯一不同的就是,现在“别人家的孩子”并不仅仅是在现实世界中你家街坊邻居家的孩子,还可能包括了那些在现实世界中原本不认识的优秀孩子。 换言之,你需要比较的“别人家的孩子”,将从你生活的局部区域扩展到一个近乎无限大的范围。 你会发现,在互联网时代,焦虑似乎变得更为普遍,也似乎被放大了。 这不仅仅是焦虑感存在的普遍性在增加,且存在焦虑感的人群也在发生一些新的变化。 例如近年来流行的“知识焦虑”,引发了知识付费模式的兴起,以逻辑思维等为代表的知识付费商业模式迅速发展并成为潮流趋势,但也在2019年初引发了人们对于这类知识付费模式的质疑。其中一个焦点问题就是,这种模式背后的知识焦虑是否被不当地放大了? 此外,中产阶层在财富和收入上的焦虑也不断以各种形式在媒体上传播,那些收入在整个社会阶层中处于中上的人群,反而成为了最焦虑的人群。 他们担心自己的收入和财富会因为他人更快的增长速度,而出现相对“下降”。 这些现象和趋势,不禁让我们想起这样的问题:为什么在互联网时代,我们会那样地焦虑?对于这些焦虑感在程度和普遍性的上升现象,互联网到底扮演了什么角色? 引发焦虑的“元凶1”: 社会比较机制的强化 从上面的现象我们可以看到,互联网时代,社会比较(social comparison)在引发焦虑感,甚至在过度焦虑上扮演着重要角色。 “社会比较”概念的提出可以追溯到1954年社会心理学家Leon Festinger所提出的社会比较理论(可参阅:Festinger L (1954). "A theory of social comparison processes". Human Relations. 7 (2): 117–140.)。 社会比较理论指出,在缺少客观标尺的情况下,人们会通过与他人的主观比较来评估自己的看法以及能力,从而获得对自我的认知和评价,以及寻求提升自己。 因此,互联网在社会比较中所扮演的角色,可以归结为如下几个方面: 01 互联网大大增大了我们每个人的社交网络规模 与以往时代相比,互联网时代下我们的社交网络出现了两个大的变化趋势。 首先,我们的社交网络在地理意义上被大大扩展了。 互联网时代之前,我们的社交网络通常是基于我们在现实世界中的频繁活动范围,且陌生人网络总体上都比较小。 而在互联网时代,尤其是在互联网成为我们获取信息和社交的主要工具之后,我们的社交网络已经大大跨越了地理范围的限制,且熟人社交与陌生人社交的网络规模都达到了前所未有的规模。 其次,我们透过社交网络能够触达的人群多样性也被大大增加了。 Frigyes Karinthy于1929年提出了六度分隔理论(Six degrees of separation)的最初想法, 也就是每个个体透过“朋友的朋友”这种链接机制,最多通过六个步骤就可以与这个世界中的任何一个个体产生连接。 Facebook数据团队在2011年所发布的文章指出,在当时7.21亿用户及690亿朋友链接关系中(其中99.91%的用户是相互关联的),平均距离是4.74,2008年这个数据为5.28。2016年2月披露的数据则进一步显示这个距离进一步下降至4.57(此时Facebook已经拥有16亿用户,约占世界人口的22%)(可参阅:https://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation)。 这两个变化趋势都意味着社会比较的影响将不断地增大,因为我们这个时候需要或者倾向于在更大的人群范围内进行社会比较;而可触达人群的多样性上升,也意味着我们需要在更多维度上进行社会比较。 这样,即使我们自己在某些维度上已经表现不错,但可能总有一些维度我们存在着不足或差距,因而在社会比较中有可能会触发我们的焦虑感。 02 社会比较呈现不断上升的显性化趋势 互联网世界的一个典型特征就是信息的即时可得性。在以往时代,我们如果要刷新我们所处社交网络中其他个体的状态信息,其周期可能会较长,尤其是那些依赖于写信作为主要沟通手段的时代。 而如今,我们通过微信等工具,每天都可以刷新我们的朋友圈状态信息,了解他们所处的状态以及发生的一些变化。 这不但会使得比较的频度在上升,也意味着社会比较的显性化在增强,我们将有更多来源的可得信息进行社会比较。 与此同时,人们在社交网络中披露自己的状态信息时,普遍存在上偏倾向。换言之,人们在社交媒体上更愿意披露能显示自身优越感的状态信息。 因此,我们在朋友圈中经常可以看到,谁谁谁又去风景优美的地方旅游了,谁谁谁又创业成功了,谁谁谁家的孩子又考入了清华北大了,谁谁谁又低调地炫耀了一些价值不菲的东西了.... 正如Collins(1995)所指出的,不论人们是有意识的,还是无意识的,上偏比较(upward comparisons)有助于人们产生这样的感觉,那就是自己属于更优越的群体,也能够凸显自己与被比较群体的相似性(可参阅:Collins, R. L. (1995). "For better or worse: The impact of upward social comparison on self-evaluations". Psychological Bulletin. 119 (1): 51–69.)。 然而,在选取了上偏群体作为社会对象的同时,我们在看待自身时会更容易意识到自身存在的那些看似不如他人的状态信息。 而由于我们并不确切知道他人的完整状态信息,同时又忽略了与整个社交网络进行多维度比较,所以很容易产生一个内在的冲突感与挫折感,进而引发出焦虑情绪。 就此而言,“没有比较就没有伤害”无疑是生动地描述了社会比较对我们产生的冲击性影响。 引发焦虑的“元凶2”: 时代与文化的背景效应 任何一个个体,不仅仅是嵌入在社会网络之中,也受到了更为宏观层面因素的影响,尤其是那些大的时代趋势和社会文化所带来的影响。这些因素将会使得上述“互联网时代下社会比较机制的影响”被进一步增强。 自1978年改革开放以来,中国经济快速增长,人们也面临着一些大的社会变革和转型。 例如,社会财富在市场经济体系下被不断创生,并在不同社会群体中重新配置。不同社会阶层在财富和收入上的差距,使得他们在社会选择上出现了显著的机会差异。 同时,市场经济中的竞争观念已渗透到经济体系中的每个角落,而竞争将会驱动人们进行越来越多的社会比较。 这种大时代的变革与转型,即使是西方国家曾经经历过的阶段,也会引发人们普遍存在的迷茫和焦虑感。 这种状态正如狄更斯在《双城记》(A Tale of Two Cities)中所写下的且此后经常被人们在各种场合引用的: It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity。 这种矛盾且复杂的社会情绪,会使得社会比较引致的焦虑感变得更为凸显。 此外,中国传统社会价值观缺乏多元性也是一个潜在的问题,这种一元而非多元的价值判断会在我们不经意中显现出来。 例如,我们小时候看演义或神话志怪类小说时,不论是隋唐演义还是西游记,我们都喜欢问一个问题——“谁最厉害?”;当我们翻开成人的童话——武侠小说,我们脑子里也很容易就会冒出这样一个问题:谁最厉害?风清扬、独孤求败、天龙八部中的扫地僧,究竟谁更厉害? 即使他们在时间上没有任何交集,即使他们在现实世界里并不存在。 以至于我们在评判一个企业家的成功时,大众总是习惯于以谁企业规模最大、谁名下资产最多来作为判断的尺度。 这种过于狭窄的尺度将会使得人们之间的社会比较被人为地放在了少数维度上,从而与互联网时代被强化的社会比较机制产生交互作用,进而加剧了焦虑感的产生与扩散。 博雅汇MBA,专注于北清人等顶级名校MBA提前面试申请,拥有9年的辅导经验,帮助上千人成功拿到清北人复交等名校预录取资格。

20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)